Categoría: Arts and Humanities

Original

Exploring pro-environmental behavior in Peruvian basic education students: A cross-sectional study

Explorando el comportamiento proambiental en estudiantes peruanos de educación básica: Un estudio transversal

Edwin

Gustavo Estrada-Araoz1 ![]() *, Yesenia Veronica Manrique-Jaramillo2

*, Yesenia Veronica Manrique-Jaramillo2 ![]() *, Víctor Hugo Díaz-Pereira2

*, Víctor Hugo Díaz-Pereira2

![]() *, Jenny Marleny Rucoba-Frisancho2

*, Jenny Marleny Rucoba-Frisancho2

![]() *, Néstor Antonio Gallegos-Ramos3

*, Néstor Antonio Gallegos-Ramos3

![]() *

*

1Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Facultad de Educación. Puerto Maldonado, Perú.

2Escuela de Educación Superior Pedagógico Público Nuestra Señora del Rosario. Puerto Maldonado, Perú.

3Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Facultad de Ingeniería. Puerto Maldonado, Perú.

Citar como: Estrada-Araoz EG, Manrique-Jaramillo YV, Díaz-Pereira VH, Rucoba-Frisancho JM, Gallegos-Ramos NA. Explorando el comportamiento proambiental en estudiantes peruanos de educación básica: Un estudio transversal. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias. 2024; 3:678. https://doi.org/10.56294/sctconf2024678

Recibido: 08-11-2023 Revisado: 15-03-2024 Aceptado: 23-04-2024 Publicado: 24-04-2024

Editor: Dr.

William Castillo-González ![]()

ABSTRACT

Introduction: pro-environmental behavior constitutes an essential topic within contemporary environmental research. In a global context where awareness of environmental challenges is constantly growing, understanding how students relate to their environment and adopt practices that promote sustainability becomes imperative.

Objective: to assess the pro-environmental behavior of fifth-grade secondary education students.

Methods: a quantitative, non-experimental, and cross-sectional descriptive study was conducted. The sample consisted of 164 students of both sexes who were administered the Environmental Behavior Questionnaire, an instrument with adequate metric properties. Descriptive statistics were used for analysis, and the non-parametric Chi-Square test was employed to determine if pro-environmental behavior was significantly associated with proposed sociodemographic variables.

Results: it was found that the pro-environmental behavior of 28 % of students was occasional, 23,7 % was uncommon, 19,5 % was habitual, 18,8 % was not habitual, and 10 % was very habitual. When evaluating dimensions, it was also found that recycling and reusing, resource conservation, and environmental purchasing were predominantly valued at the occasional level. Likewise, a significant association was determined between pro-environmental behavior and students’ sex (p<0,05).

Conclusions: the pro-environmental behavior of fifth-grade secondary education students was assessed as occasional. Therefore, it is recommended that educational authorities develop educational programs and awareness campaigns to promote the adoption of pro-environmental behaviors.

Keywords: Environmental Behavior; Recycling and Reuse; Resource Conservation; Environmental Purchasing; Sustainable Development.

RESUMEN

Introducción: el comportamiento proambiental constituye un tópico esencial dentro de la investigación ambiental contemporánea. En un contexto global donde la conciencia sobre los desafíos ambientales crece constantemente, entender cómo los estudiantes se relacionan con su entorno y adoptan prácticas que fomentan la sostenibilidad se vuelve imperativo.

Objetivo: evaluar el comportamiento proambiental de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria.

Métodos: estudio cuantitativo, no experimental y descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 164 estudiantes de ambos sexos a quienes se les aplicó el Cuestionario de Conductas Ambientales, un instrumento con adecuadas propiedades métricas. Para el análisis se utilizó la estadística descriptiva y para determinar si el comportamiento proambiental se asociaba significativamente a las variables sociodemográficas propuestas, se recurrió a la prueba no paramétrica Chi-Cuadrado.

Resultados: se halló que el comportamiento proambiental del 28 % de estudiantes fue ocasional, del 23,7 % fue poco habitual, del 19,5 % fue habitual, del 18,8 % fue no habitual y del 10 % fue muy habitual. Al evaluar las dimensiones también se encontró que reciclaje y la reutilización, el ahorro de recursos y la compra ambiental también fueron valoradas predominantemente en el nivel ocasional. Del mismo modo, se determinó que existía una asociación significativa entre el comportamiento proambiental y el sexo de los estudiantes (p<0,05).

Conclusiones: el comportamiento proambiental de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria fue valorado como ocasional. Por lo tanto, se recomienda a las autoridades educativas desarrollar programas educativos y campañas de sensibilización para promover la adopción de comportamientos proambientales.

Palabras clave: Comportamiento Ambiental; Reciclaje y Reutilización; Ahorro de Recursos; Compra Ambiental; Desarrollo Sostenible.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la sociedad viene experimentando una explotación desmesurada de los recursos naturales existentes.(1) Este fenómeno ha desencadenado serias repercusiones en el medio ambiente, incluyendo la contaminación, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la deforestación y el efecto invernadero.(2) Estos impactos no solo afectan el equilibrio ecológico, sino que también amenazan la salud humana y la sostenibilidad de los ecosistemas.

En el caso de la región de Madre de Dios (Perú), lugar donde se llevó a cabo la presente investigación, es conocida por su riqueza biológica, sin embargo, también enfrenta desafíos significativos, como la minería ilegal, la deforestación y la gestión inadecuada de los residuos, que amenazan su biodiversidad y la calidad de vida de sus habitantes.(3) Frente a esta problemática, se han promovido iniciativas internacionales, como la Cumbre de la Tierra de 1972, que destacan la importancia de la educación ambiental para abordar estos problemas.(4) En este contexto, se reconoce la relevancia de comprender y fomentar comportamientos proambientales entre los estudiantes como un enfoque fundamental para enfrentar los desafíos ambientales actuales.

El comportamiento proambiental involucra a aquellas acciones deliberadas que las personas realizan para proteger, preservar o reducir los impactos negativos en el entorno natural.(5) Este tipo de comportamiento fomenta la conservación del medio ambiente e implica acciones concretas para disminuir el impacto que las actividades diarias tienen sobre la naturaleza.(6) Esencialmente, implica una serie de acciones encaminadas hacia la sostenibilidad y el cuidado del planeta, desde decisiones cotidianas hasta cambios en el estilo de vida que contribuyen a la preservación del entorno natural.(7)

El comportamiento ambiental consta de tres dimensiones, las cuales son el reciclaje y reutilización, el ahorro de recursos y la compra ambiental.(8) El reciclaje y la reutilización implican el proceso de valorización de residuos sólidos, destinado a reintegrarlos al ciclo económico como materia prima para nuevos productos, lo que conlleva beneficios económicos, ecológicos y sociales significativos. Por otro lado, el ahorro de recursos se refiere a la utilización consciente de los recursos disponibles, como electricidad y agua, evitando su uso innecesario y procurando una gestión eficiente. Por último, la compra ambiental implica la adquisición de productos o servicios cuya elaboración ha seguido procesos que minimizan la contaminación y el consumo de energía, utilizando elementos reciclados y respetando prácticas sostenibles.

En general, cuatro categorías de valores ambientales son fundamentales para comprender el comportamiento proambiental: los valores biosféricos, altruistas, egoístas y hedónicos.(9) Los valores biosféricos denotan una preocupación directa por el medio ambiente y su preservación. Los valores altruistas, por otro lado, destacan la importancia del bienestar de los demás y las generaciones futuras en relación con el entorno natural. Por su parte, los valores egoístas se centran en la preocupación por los recursos personales y el beneficio individual. Finalmente, los valores hedónicos abordan la búsqueda del placer y la comodidad en relación con el medio ambiente. Estos valores no actúan de manera independiente, sino que interactúan de manera compleja, influenciando las decisiones y acciones de las personas en su relación con el entorno ambiental.(10)

Ahora bien, las instituciones educativas son pilares fundamentales para fomentar el desarrollo de comportamientos proambientales entre los estudiantes.(11) Al ofrecer un entorno propicio para la educación ambiental, pueden influir positivamente en las percepciones, actitudes y comportamientos de los adolescentes hacia el medio ambiente.(12) A través de programas educativos integrados en el plan de estudios, proyectos de conservación y campañas de sensibilización, los estudiantes tienen la oportunidad de experimentar directamente los conceptos ambientales y desarrollar habilidades prácticas para la vida cotidiana.(13) Además, al implementar prácticas sostenibles y fomentar la colaboración comunitaria, las instituciones educativas pueden servir como modelos de comportamiento ambientalmente responsable y motivar a los estudiantes a convertirse en agentes de cambio en su entorno.(14)

La presente investigación resulta relevante en el actual contexto de crisis climática. En primer lugar, los estudiantes representan una población clave para comprender y fomentar actitudes y acciones sostenibles que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente a largo plazo. Al comprender el comportamiento actual y las influencias que los moldean, se podrán diseñar intervenciones educativas efectivas para promover la responsabilidad ambiental desde edades tempranas. En segundo lugar, Perú, como muchos otros países, enfrenta desafíos ambientales importantes, desde la deforestación hasta la contaminación del agua y el aire. Estos problemas tienen consecuencias directas en la salud y el bienestar de la población, así como en la biodiversidad y los ecosistemas. Al investigar el comportamiento proambiental de los estudiantes peruanos, se podrán identificar aspectos que podrían mejorarse y desarrollar estrategias para abordar estos problemas de manera efectiva y sostenible.

Por lo expuesto, el objetivo de la presente investigación fue evaluar el comportamiento proambiental de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria.

MÉTODOS

La investigación empleó un enfoque cuantitativo para recopilar datos y detectar patrones de comportamiento en la muestra estudiada. El diseño fue no experimental, ya que no implicó la manipulación de la variable comportamiento ambiental, solo se observó en su entorno natural. Asimismo, se clasificó como descriptiva y transversal, ya que exploró las características de la variable de estudio en un único punto temporal.(15)

La población estuvo conformada por 285 estudiantes de ambos sexos que cursaban el quinto grado de educación secundaria en tres instituciones educativas ubicadas en la ciudad de Puerto Maldonado (Perú). Por su parte, la muestra estuvo constituida por 164 estudiantes. Se debe precisar que este tamaño de muestra se determinó utilizando un método de muestreo probabilístico, lo que aseguró un nivel de confianza del 95 % y una significancia del 5 %, lo cual garantiza la representatividad de la muestra y la validez de los resultados obtenidos en el estudio.

Se consideró como variable de estudio al comportamiento proambiental, el cual se categorizó en 5 niveles: no habitual, poco habitual, ocasional, habitual y muy habitual. Además, se incluyeron como variables sociodemográficas al sexo (hombre y mujer), la edad (entre 15 y 16 años y entre 17 y 18 años) y el nivel socioeconómico (bajo, medio y alto).

La técnica de recolección de datos fue la encuesta, mientras que el instrumento fue el Cuestionario de Conductas Ambientales.(16) Este cuestionario evalúa una serie de comportamientos y actitudes relacionadas con la protección y preservación del medio ambiente. Está conformado por 11 ítems con 5 alternativas de respuesta que oscilan entre 1 (nunca) y 5 (siempre) y presenta tres dimensiones: reciclaje y reutilización (4 ítems), ahorro de recursos (4 ítems) y compra ambiental (3 ítems). En una investigación previa realizada en el contexto peruano(17) se determinó que el cuestionario tenía adecuadas propiedades métricas (V de Aiken= 0,829; α= 0,816).

La recolección de datos se llevó a cabo una vez se obtuvieron las autorizaciones pertinentes de las autoridades educativas. Para asegurar la participación activa de los estudiantes, se optó por realizar la encuesta de manera presencial en la institución educativa. Los estudiantes fueron amablemente invitados a participar y se les proporcionaron instrucciones detalladas para completar ambos instrumentos. Este proceso tuvo una duración aproximada de 15 minutos.

Para el desarrollo del análisis de datos, se empleó el software SPSS versión 25. En una primera fase, se calcularon las distribuciones porcentuales de la variable, dimensiones e ítems de estudio. Posteriormente, se procedió al análisis inferencial utilizando la prueba no paramétrica de Chi-Cuadrado (X2). El objetivo de este análisis fue determinar si existía una asociación significativa entre el comportamiento proambiental y las variables sociodemográficas propuestas.

La investigación se realizó con estricto apego a los estándares éticos. Se obtuvo el consentimiento informado de los padres de familia de los estudiantes, quienes fueron debidamente informados sobre el propósito y los procedimientos del estudio, así como sobre los derechos de participación y confidencialidad de sus hijos. Además, se protegió la confidencialidad de los datos utilizando códigos de identificación en lugar de información personal. Finalmente, se respetaron los principios de la Declaración de Helsinki para garantizar el bienestar y la integridad de los participantes.

RESULTADOS

En la tabla 1 se presenta la distribución de participantes según algunas variables sociodemográficas. De acuerdo con los datos, el 54,3 % eran mujeres y el 45,7 % eran hombres. Respecto a la edad, el 57,3 % tenían entre 15 y 16 años, mientras que el 42,7 % tenían entre 17 y 18 años. En cuanto al nivel socioeconómico, el 56,1 % pertenecía al nivel bajo, el 28,7 % al nivel medio y el 15,2 % al nivel alto.

|

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra |

|||

|

Variables |

Características sociodemográficas |

n= 164 |

% |

|

Sexo |

Hombre |

75 |

45,7 |

|

Mujer |

89 |

54,3 |

|

|

Edad |

Entre 15 y 16 años |

94 |

57,3 |

|

Entre 17 y 18 años |

70 |

42,7 |

|

|

Nivel socioeconómico |

Bajo |

92 |

56,1 |

|

Medio |

47 |

28,7 |

|

|

Alto |

25 |

15,2 |

|

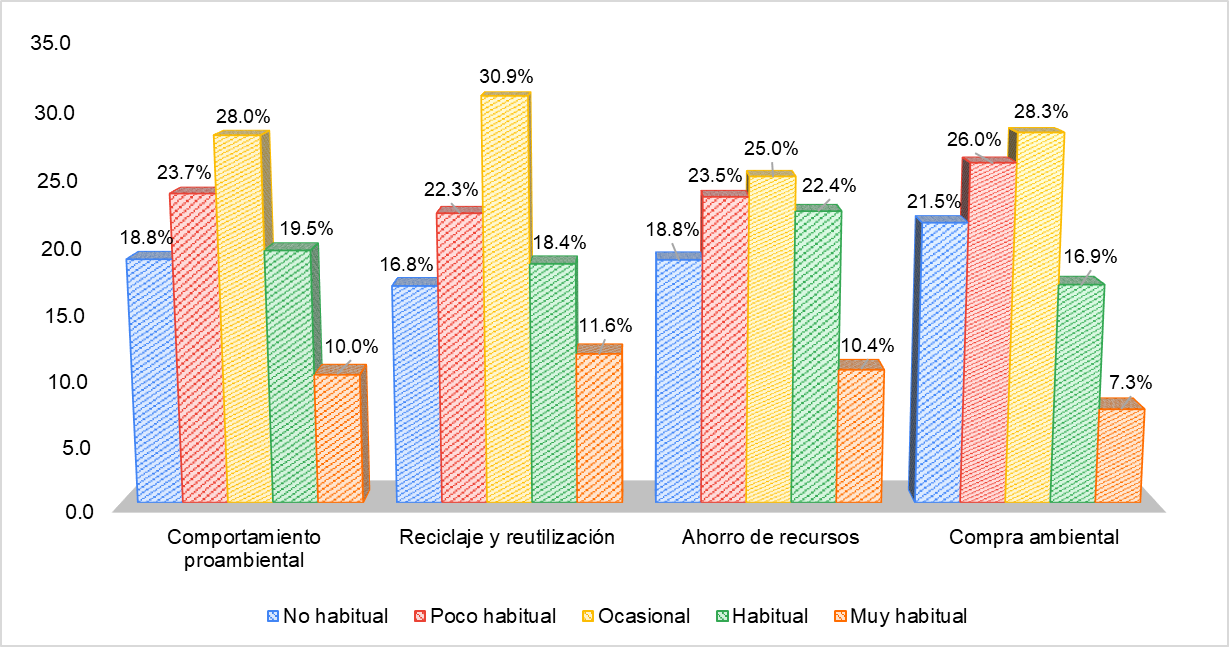

En la figura 1 se muestran la distribución de porcentajes de la variable comportamiento proambiental y las dimensiones reciclaje, ahorro de recursos y compra ambiental. El comportamiento proambiental del 28 % de estudiantes fue ocasional, del 23,7 % fue poco habitual, del 19,5 % fue habitual, del 18,8 % fue no habitual y del 10 % fue muy habitual. En cuanto al reciclaje y la reutilización, el 30,9 % de los estudiantes lo valoraron como ocasional, el 22,3 % en un nivel poco habitual, el 18,4 % en un nivel habitual, el 16,8 % en un nivel no habitual y el 11,6 % en un nivel muy habitual. Respecto al ahorro de recursos, el 25 % de estudiantes lo valoraron como ocasional, el 23,5 % en un nivel poco habitual, el 22,4 % en un nivel habitual, el 18,8 % en un nivel no habitual, mientras que el 10,4 % en un nivel muy habitual. Con relación a la compra ambiental, el 28,3 % de los estudiantes realizaban dicha práctica de manera ocasional, el 26 % de manera poco habitual, el 21,5 % de manera no habitual, el 16,9 % de manera habitual y el 7,3 % de manera muy habitual.

Figura 1. Distribución de porcentajes de la variable comportamiento proambiental y sus dimensiones

Según los resultados de la tabla 3, se encontró una asociación significativa entre el comportamiento proambiental y el sexo de los estudiantes (p<0,05). Los datos revelaron que las mujeres mostraron una mayor tendencia hacia comportamientos proambientales habituales en comparación con los hombres.

|

Tabla 2. Asociación entre la depresión y las variables sociodemográficas y académicas |

|||||||

|

Variables |

Comportamiento proambiental |

P-valor |

|||||

|

NH |

PH |

O |

H |

MH |

|||

|

Sexo |

Hombre |

15 (20,0 %) |

22 (29,3 %) |

22 (29,3 %) |

11 (14,7 %) |

5 (6,7 %) |

p<0,05 |

|

Mujer |

16 (18,0 %) |

17 (19,1 %) |

24 (27,0 %) |

21 (23,6 %) |

11 (12,4 %) |

||

|

Edad |

Entre 15 y 16 años |

14 (14,9 %) |

24 (25,5 %) |

27 (28,7 %) |

20 (21,3 %) |

9 (9,6 %) |

p>0,05 |

|

Entre 17 y 18 años |

17 (24,3 %) |

15 (21,4 %) |

19 (27,1 %) |

12 (17,1 %) |

7 (10,0 %) |

||

|

Nivel socioeconómico |

Bajo |

17 (18,5 %) |

21 (22,8 %) |

27 (29,3 %) |

18 (19,6 %) |

9 (9,8 %) |

p>0,05 |

|

Medio |

10 (21,3 %) |

12 (25,5 %) |

11 (23,4 %) |

9 (19,1 %) |

5 (10,6 %) |

||

|

Alto |

4 (16,0 %) |

6 (24,0 %) |

8 (32,0 %) |

5 (20,0 %) |

2 (8,0 %) |

||

|

Nota: NH= No habitual; PH= Poco habitual; O=Ocasional; H= Habitual; MH= Muy habitual |

|||||||

En la tabla 3 se observa que revisar los alimentos para evitar que se puedan echar a perder sin consumirlos y llevar bolsas reutilizables al momento de ir de compras fueron las dos actividades asociadas al reciclaje y la reutilización más recurrentes entre los estudiantes.

|

Tabla 3. Distribución de porcentajes de las actividades asociadas al reciclaje y la reutilización |

|||||

|

Ítems |

Nunca |

Casi nunca |

A veces |

Casi siempre |

Siempre |

|

Reciclo periódicos |

26,8 % |

27,4 % |

23,8 % |

13,4 % |

8,5 % |

|

Llevo mis propias bolsas cuando voy de compras. |

12,8 % |

22,0 % |

32,3 % |

21,3 % |

11,6 % |

|

Reviso los alimentos para evitar que se puedan vencer sin consumirlos. |

11,6 % |

17,1 % |

26,8 % |

27,4 % |

17,1 % |

|

Clasifico la basura antes de eliminarla. |

15,9 % |

22,6 % |

40,9 % |

11,6 % |

9,1 % |

De acuerdo a los datos de la tabla 4, apagar los equipos y las luces al salir de casa y evitar cargar innecesariamente los teléfonos celulares fueron dos acciones asociadas al ahorro de recursos que los estudiantes llevaban a cabo con mayor frecuencia.

|

Tabla 4. Distribución de porcentajes de las actividades asociadas al ahorro de recursos |

|||||

|

Ítems |

Nunca |

Casi nunca |

A veces |

Casi siempre |

Siempre |

|

Uso un vaso cuando me cepillo los dientes para ahorrar agua. |

32,9 % |

37,2 % |

16,5 % |

7,3 % |

6,1 % |

|

Evito cargar innecesariamente mi teléfono celular. |

10,4 % |

17,7 % |

31,1 % |

22,6 % |

18,3 % |

|

Imprimo en el otro lado de hojas ya usadas. |

20,1 % |

24,4 % |

28,7 % |

23,8 % |

3,0 % |

|

Apago los equipos y las luces al salir de casa. |

11,6 % |

14,6 % |

23,8 % |

36,0 % |

14,0 % |

En la tabla 5 se puede ver que las actividades más recurrentes asociadas con la compra ambiental entre los estudiantes fueron comprar productos con envases reutilizables y adquirir productos hechos o empaquetados con materiales reciclados.

|

Tabla 5. Distribución de porcentajes de las actividades asociadas a la compra ambiental |

|||||

|

Ítems |

Nunca |

Casi nunca |

A veces |

Casi siempre |

Siempre |

|

Leo las etiquetas para verificar que el contenido es seguro ambientalmente. |

29,9 % |

33,5 % |

22,6 % |

9,1 % |

4,9 % |

|

Compro productos hechos o empacados con materiales reciclados. |

23,2 % |

27,4 % |

29,9 % |

17,7 % |

1,8 % |

|

Compro productos con envases que pueden ser reutilizados. |

11,6 % |

17,1 % |

32,3 % |

23,8 % |

15,2 % |

DISCUSIÓN

El comportamiento ambiental es una parte fundamental de la educación contemporánea, que busca inculcar en los estudiantes una conciencia activa sobre la importancia de preservar y proteger el medio ambiente. En un contexto global donde los desafíos ambientales son cada vez más evidentes, las instituciones educativas desempeñan un papel crucial en la promoción de prácticas sostenibles y en la formación de ciudadanos responsables. Por ello, la presente investigación se centró en evaluar el comportamiento proambiental de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria.

Un hallazgo relevante muestra que el comportamiento proambiental del 28 % de estudiantes fue ocasional, del 23,7 % fue poco habitual, del 19,5 % fue habitual, del 18,8 % fue no habitual y del 10 % fue muy habitual. Como se observa, aproximadamente la cuarta parte de los estudiantes mostraron un comportamiento proambiental ocasional, lo que sugiere que realizan acciones proambientales de vez en cuando. Por otro lado, un poco menos de una cuarta parte mostró comportamientos poco habituales, lo que podría indicar una falta de compromiso o conciencia ambiental. Aquellos con comportamientos habituales representan casi una quinta parte, lo que sugiere una tendencia constante hacia prácticas proambientales. El grupo más pequeño consiste en aquellos cuyo comportamiento proambiental es muy habitual, lo que podría indicar un compromiso sólido y una alta conciencia ambiental.

Resultados similares fueron obtenidos en una investigación realizada por Ntanos et al.(18) quienes reportaron que la mayoría de los estudiantes eran afectivos con el medio ambiente, aunque existe una necesidad de una educación y motivación ambiental más solidificadas a partir de oportunidades sociales fuera de la escuela, como en los contextos de socialización familiar. Del mismo modo, se guarda relación con los resultados de una investigación realizada por Estrada et al.(19) quienes encontraron que el comportamiento proambiental del 42 % de los estudiantes fue poco habitual, del 34,5 % fue habitual y del 23,5 % fue no habitual. Al analizar las dimensiones de reciclaje y reutilización, ahorro de recursos y compra ambiental, se observa que todas ellas también fueron valoradas como poco habituales.

El comportamiento proambiental es un fenómeno complejo que está influenciado por una variedad de factores. En este sentido, se han propuesto varias teorías para comprender y predecir este tipo de comportamiento. La teoría del comportamiento planificado y la teoría del valor-creencia-norma son dos enfoques importantes en este campo.(20) Según la teoría del comportamiento planificado, la intención juega un papel crucial en la determinación del comportamiento proambiental.(21) Esta intención puede ser predicha a partir de las actitudes hacia el comportamiento, las normas subjetivas y el control conductual percibido. Por otro lado, la teoría del valor-creencia-norma postula que los valores influyen en el comportamiento proambiental a través de creencias proambientales y normas personales.(22) En resumen, las personas adoptan comportamientos proambientales porque creen en las repercusiones de los problemas ambientales para ellas mismas, para otras personas y para la naturaleza.

Otro hallazgo interesante revela que las mujeres tienden a adoptar un comportamiento proambiental con mayor regularidad que los hombres. Resultados similares fueron obtenidos en algunas investigaciones.(19,23,24) Esta discrepancia de género en comportamientos proambientales ha sido objeto de debate y estudio. Por un lado, se sugiere que algunos hombres podrían tener prejuicios arraigados que vinculan la preocupación y el cuidado ambiental exclusivamente con las mujeres.(25) Por otro lado, se señala que las diferencias culturales en la socialización, roles y rasgos de personalidad entre hombres y mujeres pueden influir en estas disparidades. En ese sentido, se afirma que las mujeres, debido a su socialización, tienden a desarrollar una mayor empatía emocional, cuidado por los demás, responsabilidad social y ambiental, así como un sentido más arraigado de altruismo en comparación con los hombres.(26)

Los estudiantes representan no solo el presente, sino también el futuro de nuestro planeta, y sus comportamientos actuales tienen un impacto significativo en la salud del medio ambiente a largo plazo.(27) Es fundamental que tanto en el hogar como en el entorno educativo se promueva una cultura de respeto y responsabilidad hacia el medio ambiente, donde se enseñe la importancia del reciclaje, la conservación de recursos y la reducción del consumo.(28) Además, es crucial brindarles las herramientas necesarias para que puedan tomar decisiones informadas y actuar como agentes de cambio en la protección del entorno natural.(29) Al cultivar una conciencia ambiental desde la juventud, podemos trabajar hacia un futuro más sostenible y equitativo para las generaciones venideras.(30)

Es importante destacar que la presente investigación presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas al interpretar sus resultados. La muestra utilizada fue homogénea, lo que podría afectar la representatividad de los hallazgos. Además, el uso de un instrumento autoadministrado para recopilar datos podría provocar sesgos de deseabilidad social. Para futuras investigaciones, se sugiere realizar estudios multicéntricos que abarquen instituciones educativas de diversos tipos (públicas y privadas) y contextos (urbanas y rurales) para garantizar una muestra más diversa y representativa. Asimismo, sería beneficioso complementar la recopilación de datos cuantitativos con métodos cualitativos para obtener una comprensión más completa y profunda de la variable de estudio.

CONCLUSIONES

En base a los resultados se puede concluir que el comportamiento proambiental de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria fue valorado como ocasional. Esto indica que las acciones y prácticas relacionadas con la protección y preservación del medio ambiente fueron realizadas de manera esporádica por estos estudiantes. Las acciones que los estudiantes realizaron con mayor frecuencia fueron revisar los alimentos para evitar que se puedan echar a perder sin consumirlos, apagar los equipos y las luces al salir de casa y comprar productos con envases reutilizables. Por otro lado, se determinó que las mujeres mostraron una mayor tendencia hacia comportamientos proambientales habituales que los hombres.

Por lo expuesto, se sugiere a las autoridades educativas implementar estrategias educativas dirigidas a promover una mayor conciencia ambiental y compromiso sostenible. Estas estrategias podrían incluir programas de sensibilización sobre la importancia de prácticas proambientales consistentes en el día a día, así como actividades prácticas que fomenten la participación activa de los estudiantes en la protección y preservación del medio ambiente. Además, se podría considerar la integración de temas ambientales en el currículo escolar de manera transversal, para que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades relacionadas con la sostenibilidad desde una edad temprana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Richardson M, Hamlin I, Elliott L, White M. Country-level factors in a failing relationship with nature: Nature connectedness as a key metric for a sustainable future. Ambio. 2022;51(11):2201–2213. https://doi.org/10.1007/s13280-022-01744-w

2. Shivanna K. Climate change and its impact on biodiversity and human welfare. Proc Indian Natn Sci Acad Part A Phys Sci. 2022;88(2):160-171. https://doi.org/10.1007/s43538-022-00073-6

3. Brack A, Ipenza C, Álvarez J, Sotero V. Minería Aurífera en Madre de Dios y Contaminación con Mercurio – Una Bomba de Tiempo. Lima: Ministerio del Ambiente; 2011.

4. Márquez D, Hernández A, Márquez L, Casas M. La educación ambiental: evolución conceptual y metodológica hacia los objetivos del desarrollo sostenible. Rev. Univ. Soc. 2021;13(2):301-310.

5. Cortes F, Cabana R, Vega D, Aguirre H, Muñoz R. Variables influyentes en la conducta ambiental en alumnos de unidades educativas, región de Coquimbo-Chile. Estud. Pedagog. (Valdivia). 2017;43(2):27-46. https://doi.org/10.4067/S0718-07052017000200002

6. Rincón F. Análisis de la aplicación de la teoría cognitiva de Jerome Bruner como mecanismo para fortalecer la conducta ambiental en los estudiantes del grado segundo de la institución educativa Chuniza. Rev. Tecnol. Educ. Docentes 2.0. 2020;9(1):132-141. https://doi.org/10.37843/rted.v9i1.110

7. Yusliza M, Amirudin A, Rahadi R, Nik N, Ramayah T, Muhammad Z, et al. an investigation of pro-environmental behaviour and sustainable development in Malaysia. Sustainability. 2020;12:7083. https://doi.org/10.3390/su12177083

8. Amérigo M, Aragonés J, García J. Explorando las dimensiones de la preocupación ambiental. Una propuesta integradora. PsyEcology. 2012;3(3):299-311. https://doi.org/10.1174/217119712802845705

9. Steg L, Perlaviciute G, Van der Werff E, Lurvink J. The significance of hedonic values for environmentally relevant attitudes, preferences, and actions. Environ. Behav. 2014;46(2):163-192. https://doi.org/10.1177/0013916512454730

10. Lönnqvist J, Leikas S, Paunonen S, Nissinen V, Verkasalo M. Conformism moderates the relations between values, anticipated regret, and behavior. Pers Soc Psychol Bull. 2006;32(11):1469-81. https://doi.org/10.1177/0146167206291672

11. Torres B, Amérigo M, García JA. Evaluación de una intervención proambiental en escolares de educación primaria (10-13 años) de Castilla-La Mancha (España). Rev. Electr. Educare. 2021;25(3):186-201. https://dx.doi.org/10.15359/ree.25-3.11

12. Ardoin N, Bowers A, Gaillard E. Environmental education outcomes for conservation: A systematic review. Biol Conserv. 2020;241:108224. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.108224

13. Estrada E, Mamani H, Huaypar K. Eficacia del programa Cuidemos el ambiente en el desarrollo de la conciencia ambiental de estudiantes de educación primaria en Madre de Dios, Perú. CA. 2020;8(1):85-98. https://doi.org/10.22386/ca.v8i1.282

14. Holst J. Towards coherence on sustainability in education: a systematic review of Whole Institution Approaches. Sustain Sci. 2023;18:1015-1030. https://doi.org/10.1007/s11625-022-01226-8

15. Hernández R, Mendoza C. Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México: McGraw-Hill; 2018.

16. Álvarez A, López D, Chafloque R. Conducta ambiental en estudiantes universitarios de Perú. Lima: Universidad de San Martín de Porres; 2018.

17. Estrada E, Huaypar K, Gallegos N. Conductas ambientales en estudiantes de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Perú. CA. 2020;8(2):253-264. https://doi.org/10.22386/ca.v8i2.301

18. Ntanos S, Kyriakopoulos G, Arabatzis G, Palios V, Chalikias M. Environmental behavior of secondary education students: A case study at central Greece. Sustainability. 2018;10:1663. https://doi.org/10.3390/su10051663

19. Estrada E, Gallegos N, Paredes Y, Quispe R, Mori J. Examining the relationship between environmental education and pro-environmental behavior in regular basic education students: A cross-sectional study. Soc Sci. 2023;12:307. https://doi.org/10.3390/socsci12050307

20. Ahmat N, Abd-Rahman N, Halim L, Chan M, Mohd N. Measuring pro-environmental behavior triggered by environmental values. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(23):16013. https://doi.org/10.3390/ijerph192316013

21. Ajzen I. Attitudes, personality and behavior. Mapping social psychology. New York: Open University Press; 2005.

22. Auza-Santivañez JC, Lopez-Quispe AG, Carías A, Huanca BA, Remón AS, Condo-Gutierrez AR, et al. Work of the emergency system in polytraumatized patients transferred to the hospital. AG Multidisciplinar 2023;1:9-9. https://doi.org/10.62486/agmu20239.

23. Cabrera-Aguilar E, Zevallos-Francia M, Morales-García M, Ramírez-Coronel AA, Morales-García SB, Sairitupa-Sanchez LZ, et al. Resilience and stress as predictors of work engagement: the mediating role of self-efficacy in nurses. Frontiers in Psychiatry 2023;14. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1202048.

24. Cayupe JC, Bernedo-Moreira DH, Morales-García WC, Alcaraz FL, Peña KBC, Saintila J, et al. Self-efficacy, organizational commitment, workload as predictors of life satisfaction in elementary school teachers: the mediating role of job satisfaction. Frontiers in Psychology 2023;14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1066321.

25. Chura S, Saintila J, Mamani R, Ruiz Mamani PG, Morales-García WC. Predictors of Depression in Nurses During COVID-19 Health Emergency; the Mediating Role of Resilience: A Cross-Sectional Study. Journal of Primary Care and Community Health 2022;13. https://doi.org/10.1177/21501319221097075.

26. Cuervo MED. Exclusive breastfeeding. Factors that influence its abandonment. AG Multidisciplinar 2023;1:6-6. https://doi.org/10.62486/agmu20236.

27. Dilas D, Flores R, Morales-García WC, Calizaya-Milla YE, Morales-García M, Sairitupa-Sanchez L, et al. Social Support, Quality of Care, and Patient Adherence to Tuberculosis Treatment in Peru: The Mediating Role of Nurse Health Education. Patient Preference and Adherence 2023;17:175-86. https://doi.org/10.2147/PPA.S391930.

28. Figueredo-Rigores A, Blanco-Romero L, Llevat-Romero D. Systemic view of periodontal diseases. AG Odontologia 2023;1:14-14. https://doi.org/10.62486/agodonto202314.

29. Gonzalez-Argote J, Castillo-González W. Update on the use of gamified educational resources in the development of cognitive skills. AG Salud 2024;2:41-41. https://doi.org/10.62486/agsalud202441.

30. Huaman N, Morales-García WC, Castillo-Blanco R, Saintila J, Huancahuire-Vega S, Morales-García SB, et al. An Explanatory Model of Work-family Conflict and Resilience as Predictors of Job Satisfaction in Nurses: The Mediating Role of Work Engagement and Communication Skills. Journal of Primary Care and Community Health 2023;14. https://doi.org/10.1177/21501319231151380.

31. Huancahuire-Vega S, Newball-Noriega EE, Rojas-Humpire R, Saintila J, Rodriguez-Vásquez M, Ruiz-Mamani PG, et al. Changes in Eating Habits and Lifestyles in a Peruvian Population during Social Isolation for the COVID-19 Pandemic. Journal of Nutrition and Metabolism 2021;2021. https://doi.org/10.1155/2021/4119620.

32. Huirse SAH, Panique JCA. Relationship Marketing and customer loyalty in the company Saga Falabella S.A. Cusco. SCT Proceedings in Interdisciplinary Insights and Innovations 2024;2:206-206. https://doi.org/10.56294/piii2024206.

33. Ledesma-Céspedes N, Leyva-Samue L, Barrios-Ledesma L. Use of radiographs in endodontic treatments in pregnant women. AG Odontologia 2023;1:3-3. https://doi.org/10.62486/agodonto20233.

34. Marquez NM, Saintila J, Castellanos-Vazquez AJ, Dávila-Villavicencio R, Turpo-Chaparro J, Sánchez-Tarrillo JA, et al. Telehealth-based interventions on lifestyle, body mass index, and glucose concentration in university staff during the coronavirus disease 2019 pandemic: A pre-experimental study. Digital Health 2022;8. https://doi.org/10.1177/20552076221129719.

35. Millán YA, Montano-Silva RM, Ruiz-Salazar R. Epidemiology of oral cancer. AG Odontologia 2023;1:17-17. https://doi.org/10.62486/agodonto202317.

36. Morales-García WC, Huancahuire-Vega S, Saintila J, Morales-García M, Fernández-Molocho L, Ruiz Mamani PG. Predictors of Intention to Vaccinate Against COVID-19 in a Peruvian Sample. Journal of Primary Care and Community Health 2022;13. https://doi.org/10.1177/21501319221092254.

37. Olguín-Martínez CM, Rivera RIB, Perez RLR, Guzmán JRV, Romero-Carazas R, Suárez NR, et al. Rescue of the historical-cultural heritage of the Yanesha: interculturality and inclusive education of the oral traditions. AG Multidisciplinar 2023;1:5-5. https://doi.org/10.62486/agmu20235.

38. Otero DL, Licourt MT. Clinical and genetic characterization of Duchenne Muscular Dystrophy. SCT Proceedings in Interdisciplinary Insights and Innovations 2024;2:221-221. https://doi.org/10.56294/piii2024221.

39. Plaza-Ccuno JNR, Puri CV, Calizaya-Milla YE, Morales-García WC, Huancahuire-Vega S, Soriano-Moreno AN, et al. Physical Inactivity is Associated with Job Burnout in Health Professionals During the COVID-19 Pandemic. Risk Management and Healthcare Policy 2023;16:725-33. https://doi.org/10.2147/RMHP.S393311.

40. Quiroz FJR, Gamarra NH. Psychometric evidence of the mobile dependence test in the young population of Lima in the context of the pandemic. AG Salud 2024;2:40-40. https://doi.org/10.62486/agsalud202440.

41. Ríos-Quispe CF. Analysis of ABC Cost Systems. AG Managment 2023;1:12-12. https://doi.org/10.62486/agma202312.

42. Saavedra MOR. Revaluation of Property, Plant and Equipment under the criteria of IAS 16: Property, Plant and Equipment. AG Managment 2023;1:11-11. https://doi.org/10.62486/agma202311.

43. Solano AVC, Arboleda LDC, García CCC, Dominguez CDC. Benefits of artificial intelligence in companies. AG Managment 2023;1:17-17. https://doi.org/10.62486/agma202317.

44. Soto CEH, Lizarme EAV. Administrative management and user satisfaction of tele-consultation in a FEBAN polyclinic in Lima. SCT Proceedings in Interdisciplinary Insights and Innovations 2024;2:217-217. https://doi.org/10.56294/piii2024217.

45. Trovat V, Ochoa M, Hernández-Runque E, Gómez R, Jiménez M, Correia P. Quality of work life in workers with disabilities in manufacturing and service companies. AG Salud 2024;2:43-43. https://doi.org/10.62486/agsalud202443.

46. Stern P. New environmental theories: toward a coherent theory of environmentally significant behavior. J Soc Issues. 2000;56(3):407-424. https://doi.org/10.1111/0022-4537.00175

47. Manjunatha B. A study on environmental behaviour of adolescent students. IJRTI. 2022;7(12):938-942.

48. Hidalgo J, Benítez F, Amaya J, Soto M, Terán-Alvarado F, Hidalgo A. Does gender influence a person´s environmental concern and pro-environmental behaviours? In: 20th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology: “Education, Research and Leadership in Post-pandemic Engineering: Resilient, Inclusive and Sustainable Actions”. Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions; July 2022. http://dx.doi.org/10.18687/LACCEI2022.1.1.673

49. Mamani H, Estrada E, Gallegos N, Huaypar K. Actitudes hacia la conservación ambiental en adolescentes de educación secundaria en Madre de Dios, Perú. CA. 2020;8(1):99-110. https://doi.org/10.22386/ca.v8i1.283

50. Casaló L, Escario J. Heterogeneity in the association between environmental attitudes and pro-environmental behavior: A multilevel regression approach. J Clean Prod. 2018;175:155–163. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.237

51. Gu Z, Li P, Zhang A, Xu X, Gu F. The role of mental health and sustainable learning behavior of students in education sector influences sustainable environment. Front Psychol. 2022;13:822751. https://doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2022.822751

52. Yli E, Jeronen E, Mäki S. School culture promoting sustainability in student teachers’ views. Sustainability. 2022;14:7440. https://doi.org/10.3390/su14127440

53. Estrada E, Quispe J, Ttito S, Salas E, Cahuascanco E, Rivera F. From theory to practice: A study on sustainable consumption practices among university students in a region of Peru. J. of Law and Sust. Develop. 2023;11(4):e561. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i4.561

54. Chang E, Sjöberg S, Turunen P, Rambaree K. Youth empowerment for sustainable development: Exploring ecosocial work discourses. Sustainability. 2022;14:3426. https://doi.org/10.3390/su14063426

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Edwin Gustavo Estrada-Araoz, Néstor Antonio Gallegos-Ramos.

Curación de datos: Yesenia Veronica Manrique-Jaramillo, Néstor Antonio Gallegos-Ramos.

Análisis formal: Edwin Gustavo Estrada-Araoz, Víctor Hugo Díaz-Pereira.

Adquisición de fondos: Yesenia Veronica Manrique-Jaramillo.

Investigación: Edwin Gustavo Estrada-Araoz, Jenny Marleny Rucoba-Frisancho.

Metodología: Edwin Gustavo Estrada-Araoz, Jenny Marleny Rucoba-Frisancho.

Administración del proyecto: Víctor Hugo Díaz-Pereira, Néstor Antonio Gallegos-Ramos.

Recursos: Yesenia Veronica Manrique-Jaramillo, Jenny Marleny Rucoba-Frisancho.

Software: Yesenia Veronica Manrique-Jaramillo, Jenny Marleny Rucoba-Frisancho.

Supervisión: Edwin Gustavo Estrada-Araoz, Víctor Hugo Díaz-Pereira.

Validación: Edwin Gustavo Estrada-Araoz, Víctor Hugo Díaz-Pereira.

Visualización: Yesenia Veronica Manrique-Jaramillo, Néstor Antonio Gallegos-Ramos.

Redacción – borrador original: Edwin Gustavo Estrada-Araoz.

Redacción – revisión y edición: Edwin Gustavo Estrada-Araoz.