Categoría: STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

ORIGINAL

Ethnobotany of medicinal plants in the canton of Arajuno, province of Pastaza, Ecuador

Etnobotánica de las plantas medicinales del cantón Arajuno, provincia de Pastaza, Ecuador

Lina Neri Espinosa1 ![]() *, Abdel Bermúdez-Del

Sol1

*, Abdel Bermúdez-Del

Sol1 ![]() *, Dayana Valeria

Cuyachamín Freire1

*, Dayana Valeria

Cuyachamín Freire1 ![]() *

*

1Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Matriz Ambato, Ecuador.

Citar como: Neri Espinosa L, Bermúdez-Del Sol A, Cuyachamín Freire DV. Ethnobotany of medicinal plants in the canton of Arajuno, province of Pastaza, Ecuador. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias. 2023; 2:663. https://doi.org/10.56294/sctconf2023663

Enviado: 01-07-2023 Revisado: 14-10-2023 Aceptado: 21-12-2023 Publicado: 22-12-2023

Editor: Dr.

William Castillo-González ![]()

ABSTRACT

The World Health Organization promotes the use of medicinal plants to facilitate access to alternative treatments. Ancestral ethnographic knowledge is integrated into basic healthcare, benefiting cultural traditions and compensating for the limitations of medical services, especially in hard-to-reach areas. This study characterized the traditional use of medicinal plants in the canton of Arajuno, province of Pastaza, Ecuador. A total of 160 ethnobotanical questionnaires were applied, identifying 30 families and 49 medicinal plants. The most commonly used were Chamaemelum nobile, Piper aduncum L., Maytenus laevis, Kalanchoe pinnata, Solanum dulcamara L., and Aloysia triphylla, employed to treat gastrointestinal, respiratory, and anti-infective conditions. Leaves were the most used part of the plants, and infusion was the most common preparation method. These findings highlight the importance of ancestral knowledge in traditional medicine and its role in community health.

Keywords: Medicinal Plants; Ethnobotany; Traditional Use; Use Value; Significant Use Level.

RESUMEN

La Organización Mundial de la Salud promueve el uso de plantas medicinales para facilitar el acceso a tratamientos alternativos. El conocimiento etnográfico ancestral se integra en la atención básica de salud, beneficiando las tradiciones culturales y compensando las limitaciones de los servicios médicos, especialmente en áreas de difícil acceso. Este estudio caracterizó el uso tradicional de plantas medicinales en el cantón Arajuno, provincia de Pastaza, Ecuador. Se aplicaron 160 cuestionarios etnobotánicos, identificando 30 familias y 49 plantas medicinales. Las más utilizadas fueron Chamaemelum nobile, Piper aduncum L., Maytenus laevis, Kalanchoe pinnata, Solanum dulcamara L., y Aloysia triphylla, empleadas para tratar afecciones gastrointestinales, respiratorias y antiinfecciosas. Las hojas fueron la parte más utilizada de las plantas, y la infusión la forma de preparación más común. Estos hallazgos destacan la importancia del conocimiento ancestral en la medicina tradicional y su papel en la salud comunitaria.

Palabras clave: Plantas Medicinales; Etnobotánica; Uso Tradicional; Valor de Uso; Nivel de Uso Significativo.

INTRODUCCIÓN

La etnobotánica carece de una definición única y consensuada debido a las diversas posturas y enfoques que han surgido a lo largo del tiempo. Los primeros trabajos etnobotánicos a nivel mundial se centraban en la elaboración de listas o catálogos de plantas y sus usos específicos. En su concepción más amplia, esta disciplina estudia la relación y la interacción entre las plantas y las culturas humanas, sin limitarse a ningún tipo de sociedad en particular. El término “etnobotánica” fue definido como una disciplina científica por el botánico estadounidense Harshberger en 1895, cuyo objetivo era esclarecer la posición cultural de las tribus que utilizaban las plantas y sus productos, además de determinar la distribución de los vegetales útiles (Rodriguez 2015).

El tratamiento de las enfermedades a lo largo de la historia humana probablemente comenzó con el contacto íntimo entre el ser humano y la naturaleza. A través de la observación de las costumbres de los animales y la experiencia acumulada por la ingestión accidental o provocada de especies vegetales, se fue clasificando a las plantas medicinales y domesticándolas. Este proceso permitió diferenciar entre plantas comestibles, venenosas y aquellas con efectos medicinales.

La medicina tradicional tiene sus raíces en China y Asia, con investigaciones que datan de hace más de 10,000 años. En estas regiones se han catalogado alrededor de 7,000 especies diferentes y se han desarrollado sistemas de tratamiento peculiares basados en el gusto, el olor y la temperatura de las plantas para su uso terapéutico (Heinrich et al. 2018).

Las plantas representan un recurso valioso en los sistemas de salud global, especialmente en los países en desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente el 80 % de la población mundial utiliza rutinariamente la medicina tradicional o basada en plantas medicinales, ya sea por tradición, cultura o falta de otras opciones (Organización Mundial de la Salud 2020). En muchos países, la atención primaria de salud incluye el uso de extractos de plantas o sus principios activos.

En Ecuador, se ha establecido como política del estado fortalecer y consolidar la salud intercultural, incorporando la medicina ancestral y la medicina alternativa en el sistema nacional de salud. Entre los objetivos de esta política se encuentran el diseño y la aplicación de protocolos para facilitar la implementación progresiva de dicha medicina con una visión holística en los servicios de salud pública y privada.

Ecuador es un país privilegiado en términos de biodiversidad, contando con solo el 0,2 % de la superficie terrestre del planeta, pero con una gran variedad biológica. La Región Amazónica Ecuatoriana, en particular, posee una rica diversidad biológica y cultural, con 10 etnias que habitan la zona (GMI y P 2020). Estas comunidades tienen un profundo conocimiento de la medicina ancestral, tanto vegetal como animal, lo que representa un gran potencial para la medicina a nivel mundial. Se estima que aproximadamente el 71 % de los nuevos fármacos han sido obtenidos directa o indirectamente de productos naturales.

El objetivo de esta investigación es caracterizar el uso de las plantas medicinales por la población del cantón Arajuno en la provincia de Pastaza, Ecuador.

MÉTODOS

Información metodológica general

El trabajo de campo para esta investigación etnobotánica se realizó en el cantón Arajuno, provincia de Pastaza, mediante un estudio observacional descriptivo de corte transversal, con un enfoque cuantitativo y cualitativo. La recolección de datos se llevó a cabo entre agosto y diciembre de 2019. Para la sistematización y escritura de este artículo, se siguieron las directrices de la declaración de consenso sobre estudios de campo etnofarmacológico publicada por Heinrich y colaboradores (Heinrich et al. 2018). Durante el trabajo de campo, no fue necesario el uso de intérpretes, ya que los investigadores hablaban el mismo idioma que los informantes clave. Los datos primarios se recolectaron mediante entrevistas basadas en un cuestionario etnobotánico desarrollado por el equipo de investigación.

A cada una de las plantas identificadas se le asignó su nombre científico y familia utilizando The Plant List 2015 (http://www.theplantlist.org). Además, las enfermedades referidas por la población de Arajuno se catalogaron de acuerdo a la clasificación CIE-10 (SSeiMdlP 2018).

Cálculo de índices numéricos

Para el cálculo de los índices numéricos de las especies se utilizaron las fórmulas siguientes:

· Índice de valor de uso (IVU) de las plantas mencionadas por los informantes:

La información etnobotánica recopilada se almacenó en una base de datos utilizando Microsoft Office Excel 365.

Índice de valor de uso de las plantas mencionadas por los informantes:

![]()

Dónde:

ü VUisValor de uso de la especie por cada informante

ü Nis: es el número de informantes para cada especie.

El IVU hace referencia a la importancia de uso de una especie determinada según su frecuencia de reporte en el muestreo, en comparación con los demás recursos reportados en toda la zona.

· Nivel de uso significativo (NUS) para cada especie

Un NUS superior al 20 % indica que la especie es aprobada y aceptada culturalmente por la comunidad y puede ser considerada para su evaluación y validación científica.

![]()

Dónde:

ü UE= número de citaciones para cada especie

ü Ni= número de informantes encuestados.

Un NUS superior al 20 % significa que la especie es aprobada y aceptada culturalmente por la comunidad y que puede ser tomada en cuenta para su evaluación y validación científica.

Área de estudio

El cantón Arajuno es una municipalidad de la provincia de Pastaza, ubicada en las coordenadas 1°14′04″S 77°41′15″O. Está formada por una parroquia urbana, la ciudad de Arajuno, y una parroquia rural, Curaray. Limita al norte con las provincias de Napo y Orellana, al sur con el cantón Pastaza, al este con Perú y Orellana, y al oeste con los cantones Pastaza y Santa Clara. Su población es de 6,491 habitantes, de los cuales el 47,6 % son mujeres y el 52,4 % son hombres (INEC 2010). Tiene una superficie de 8,767 km² (886,947 hectáreas), una temperatura media anual de 23,4 °C, una humedad del 90 % y un rango de altitud de 155 a 1128 msnm (GMI y P 2020). El clima de Arajuno está clasificado como tropical, con una precipitación anual de 3910 mm (GMI y P 2020).

Procesamiento estadístico

La información etnobotánica recopilada se almacenó en una base de datos utilizando Microsoft Office Excel 365.

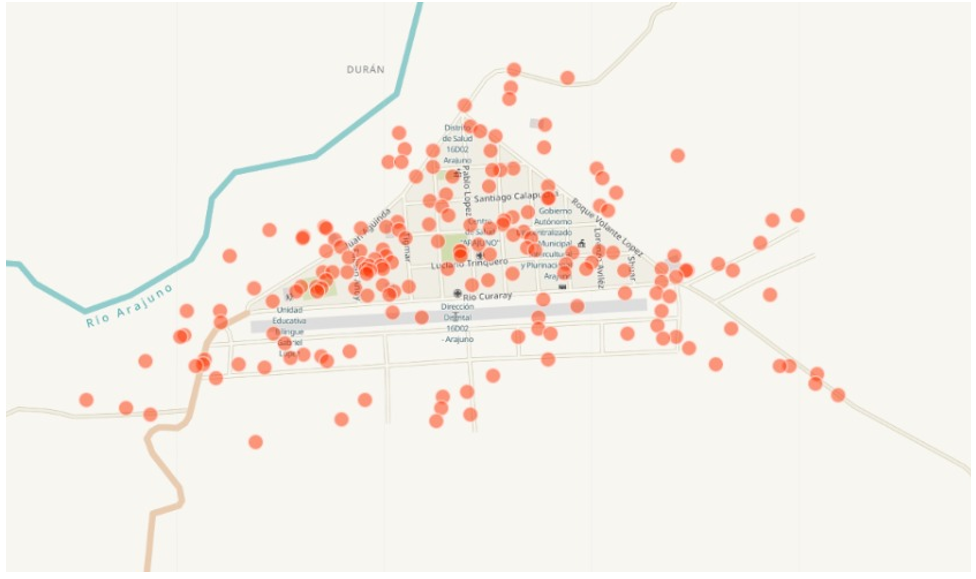

La figura 1 expone el mapa del cantón Arajuno, en Ecuador.

Figura 1. Ubicación de las plantas medicinales identificadas en el cantón Arajuno, provincia de Pastaza, Ecuador

Fuente: https://kf.kobotoolbox.org/#/forms/aDPi2aFhNSKLX25ZGqfoyP/data/map

RESULTADOS

Características sociodemográficas de la muestra

En general se entrevistaron 160 informantes clave, como puede apreciarse en la Tabla 1, el mayor porcentaje de ellos eran mujeres con un 56,8 %, predominó el intervalo de edades entre 46 y 60 años con un 43,2 %; en cuanto al estado civil, el 54,4 % manifestaron que eran casados y el mayor porcentaje de ellos (55,0 %) había terminado la primaria.

|

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra |

||

|

|

No |

% |

|

Edad (Años) |

|

|

|

30 – 45 46 – 60 61 – 75 >75 |

29 69 37 25 |

18,1 43,2 23,1 15,6 |

|

Sexo |

|

|

|

Femenino Masculino |

91 69 |

56,8 43,2 |

|

Estado Civil |

|

|

|

Soltero Casado Divorciado Otros |

26 87 11 36 |

16,3 54,4 6,8 22,5 |

|

Nivel educacional |

|

|

|

Primario Bachillerato Universitario Posgrado Ninguno |

88 24 4 0 44 |

55,0 15,0 2,5 0 27,5 |

Inventario etnobotánico

En el área estudiada se identificaron 49 especies, distribuidas en 30 familias (tabla 2). Las familias con mayor número de especies medicinales fueron la familia Lamiaceae con 6 especies (Hierba Buena, Toronjil, Orégano, Albahaca, Poleo y Menta); la familia Fabaceae con 4 especies (Algarrobo, Guaba o Pacay, Guarango y Yutsu) y Solanaceae con 3 especies (Chiricaspi, Hierba Mora y Dulcamara). El resto de las familias oscilaron entre una y dos especies.

|

Tabla 2. Familias botánicas y plantas medicinales que fueron citadas por los informantes |

|||

|

Familia |

Nombre científico |

Nombre común |

Citas |

|

Amaranthaceae |

Aerva sanguinolenta L. |

Escancel |

16 |

|

Dysphania ambrosioides L. |

Paico |

11 |

|

|

Apiaceae |

Pimpinella anisum L. |

Anís |

8 |

|

Aquifoliaceae |

Ilex guayusa Loes |

Guayusa |

14 |

|

Asparagaceae |

Agave Americana L. |

Chaguarmishqui |

9 |

|

Asteráceas |

Tridax procumbens |

Hierba del Toro |

8 |

|

Chamaemelum nobile L. |

Manzanilla |

88 |

|

|

Bignoniaceae |

Mansoa alliacea (Lam.) AHGentry |

Ajo de Monte |

5 |

|

Boragináceas |

Borago officinalis L. |

Borraja |

16 |

|

Cactaceae |

Hylocereus undatus |

Pitahaya |

30 |

|

Opuntia ficus-indica L. |

Tuna |

8 |

|

|

Celastraceae |

Maytenus laevis |

Chuchuhuasi |

62 |

|

Crassulaceae |

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. |

Chiriyuyo |

56 |

|

Convolvulaceae |

Ipomoea batatas L. |

Camote |

3 |

|

Equisetaceae |

Equisetum arvenseL. |

Caballo Chupa |

49 |

|

Euphorbiaceae |

Croton lechleri Müll.Arg. |

Sangre de Drago |

16 |

|

Fabaceae |

Ceratonia siliqua L. |

Algarrobo |

12 |

|

Inga feuilleei DC. |

Guaba o Pacay |

3 |

|

|

P. pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth |

Guarango |

8 |

|

|

Calliandra angustifolia Benth. |

Yutsu |

9 |

|

|

Gentianaceae |

Centaurium erythraea Rafn |

Hierba Pedorrera |

18 |

|

Lamiaceae |

Mentha spicata L. |

Hierba Buena |

16 |

|

|

Melissa officinalis L. |

Toronjil |

42 |

|

|

Origanum vulgare L |

Orégano |

33 |

|

|

Ocimum basilicum L. |

Albahaca |

24 |

|

|

Mentha pulegium |

Poleo |

5 |

|

|

Mentha alaica Boriss. |

Menta |

19 |

|

Linaceae |

Linum usitatissimum L. |

Linaza |

7 |

|

Malpighiaceae |

Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.) Morton |

Ayahuasca |

38 |

|

Malvaceae |

Malva sylvestris L. |

Malva |

24 |

|

Moraceae |

Brosimum utile |

Leche de Sandi |

8 |

|

Myrtaceae |

Eucalyptus globulus Labill. |

Eucalipto |

20 |

|

Psidium guajava L. |

Guayaba |

17 |

|

|

Plantaginaceae |

Plantago major L |

Llantén |

24 |

|

Scoparia dulcis L. |

Teatina |

8 |

|

|

Rubiaceae |

Cinchona pubescens Vahl |

Cascarilla |

8 |

|

Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC. |

Uña de Gato |

8 |

|

|

Rutaceae |

Citrus Limonum |

Limón |

3 |

|

Ruta angustifolia Pers. |

Ruda |

8 |

|

|

Scrophulariaceae |

Buddleja globosa Hope |

Matico |

87 |

|

Solanaceae |

Brunfelsia grandiflora D. Don |

Chiricaspi |

41 |

|

Solanum dulcamara L. |

Dulcamara |

59 |

|

|

Solanum nigrum L. |

Hierba Mora |

2 |

|

|

Urticaceae |

Urtica urens L. |

Ortiga |

8 |

|

Urera laciniata Wedd. |

Napi nara |

37 |

|

|

Verbenaceae |

Verbena officinalis |

Verbena |

40 |

|

Aloysia citriodora Palau |

Cedrón |

12 |

|

|

Xanthorrhoeaceae |

Aloe vera L. |

Sábila |

27 |

|

Zingiberaceae |

Zingiber officinale Roscoe |

Jengibre |

13 |

Partes de la planta utilizadas para fines medicinales

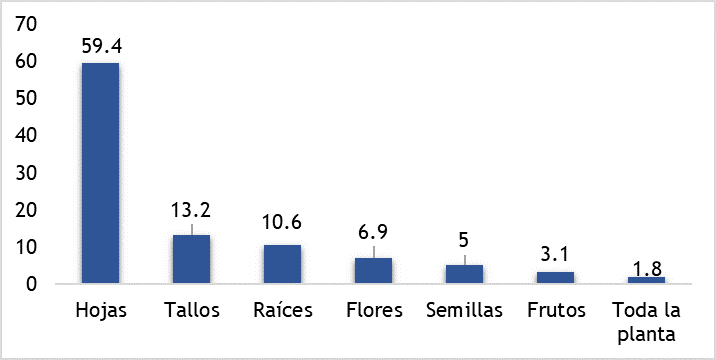

Los pobladores de la zona afirmaron que las partes de las plantas medicinales que utilizan para sus preparaciones son: las hojas con un 59,4 %, seguido del tallo de la planta con un 13,2 %, la raíz lo utiliza un 10,6 %, las flores en un 6,9 %, las semillas en un 5 %, los frutos en un 3,1 % y un 1,8 % utiliza la planta entera (tabla 3).

|

Tabla 3. Índice de valor de uso y nivel de uso significativo de las especies superior al 20 % |

|||

|

Nombre científico |

Nombre común |

IVU |

NUS |

|

Chamaemelum nobile L. |

Manzanilla |

1,3 |

37,4 |

|

Buddleja globosa Hope |

Matico |

1,1 |

32,1 |

|

Maytenus laevis |

Chuchuhuazi |

1,0 |

29,3 |

|

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. |

Chiriyuyo |

0,81 |

27,4 |

|

Equisetum arvenseL. |

Caballo Chupa |

0,69 |

27,1 |

|

Melissa officinalis L. |

Toronjil |

0,43 |

25,3 |

|

Brunfelsia grandiflora D. Don |

Chiricaspi |

0,41 |

25,0 |

|

Verbena officinalis |

Verbena |

0,36 |

22,8 |

La figura 2 muestra la parte de la planta empleada.

Figura 2. Partes de la planta empleadas

Formas de preparación de las plantas medicinales

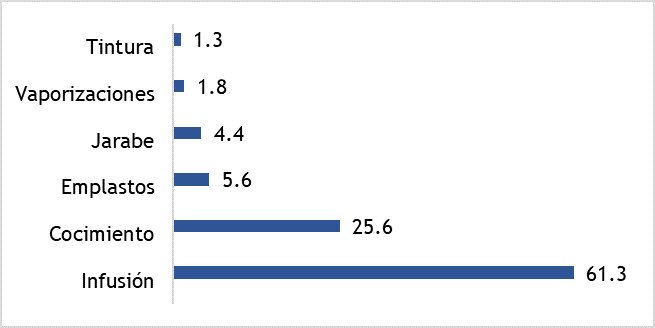

La mayor forma de preparación de las plantas medicinales es la infusión con 61,3 % (Figura 3), seguido de la cocción o cocimiento con un 25,6 %, en forma de emplasto un 5,6 %, jarabe con un 4,4 %, las vaporizaciones con un 1,8 % y posteriormente las tinturas en un 1,3 %.

Figura 3. Forma en la que la población prepara los remedios a partir de las plantas medicinales

Afecciones tratadas

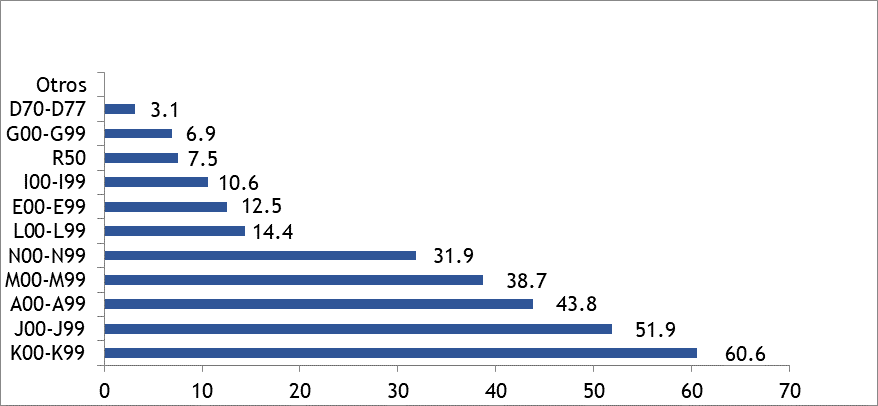

Los usos más citados por los informantes clave (Figura 4), fueron clasificadas en categorías de acuerdo al sistema del cuerpo donde las plantas medicinales realicen su acción, predominando las siguientes: Aparato digestivo (K00-K99) (60,6 %), Aparato respiratorio (J00-J99) (51,9 %), en menor porcentaje refirieron tratar las enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-A99) (43,8 %), Aparato músculo esquelético (M00-M99) (38,7 %) y Aparato Genitourinario (N00-N99) (31,9 %). Los usos menos relevantes fueron: Piel y tejido subcutáneo (L00-L99) (14,4 %), endocrino-metabólico (E00-E88) (12,5 %), Aparato Circulatorio (I00-I99) (10,6 %), como antipirético (R50 (7,5 %), para el sistema nervioso (G00-G99) (6,9 %), y en último lugar hematopoyético (D70-D77) (3,1 %). Se registraron otros usos con un 7,2 %.

Figura 4. Principales usos que se les da a las plantas medicinales citadas

Origen del conocimiento de la población sobre las plantas medicinales

Sobre el origen de las plantas medicinales se encontró que los conocimientos provienen de sus familiares con un 78,1 %, de vecino y amigos un 11,8 %, seguido de curanderos o chamanes 4,5 %, a través de los comerciantes 2,3 % y solo en un 0,8 % este conocimiento proviene del médico.

Importancia cultural de las plantas medicinales para la población

Al determinar los índices numéricos que, de diferente manera, expresan la importancia cultural de las plantas medicinales para la población en cuestión. Como puede apreciarse en la tabla 3, un total de ocho especies resultaron con un NUS igual o superior al 20 %, lo cual representa el 16,33 % del total de plantas medicinales identificadas en este estudio. Las especies más significativas en el cantón Arajuno fueron: la manzanilla (Chamaemelum nobile L, NUS: 37,4 %), la menta (Buddleja globosa Hope, NUS: 32,1 %), el chuchuhuazi (Maytenus laevi, NUS: 29,3 %), el chiriyuyo (Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. NUS: 27,4 %) el caballo chupa (Equisetum arvenseL, NUS: 27,1 % el toronjil (Melissa officinalis L, NUS: 25,3 %), el chiricaspi (Brunfelsia grandiflora, NUS: 25 %), la verbena (Verbena officinalis, NUS: 22,8 %)

DISCUSIÓN

El estudio realizado en el cantón Chilla concuerda con los resultados encontrados en el cantón Arajuno, provincia de Pastaza. En ambas investigaciones, la mayor parte de los encuestados son mujeres, lo que demuestra un mayor conocimiento por parte de las mujeres en la región amazónica. Sin embargo, difieren en el rango etario; en Chilla, la edad predominante es de 20 a 30 años, mientras que, en Arajuno, es de 46 a 60 años (Zhiminaicela et al. 2020).

Se identificaron 49 especies distribuidas en 30 familias de plantas, siendo Lamiaceae la más representativa con 6 especies y Fabaceae con 4 especies. Esto coincide en parte con otros estudios que señalan a las familias Lamiaceae y Asteraceae como las que presentan el mayor número de especies de uso medicinal en diversas comunidades (Sandra et al. 2019). Las especies de Lamiaceae son las más valoradas por su fácil disponibilidad y por ser ampliamente utilizadas en medicina tradicional debido a sus glándulas con aceites de terpenos, propiedades organolépticas y actividades antioxidantes y antimicrobianas (Heinrich et al. 2018).

En el cantón Arajuno, se reportó que la parte más utilizada de la planta con fines medicinales es la hoja. Estos resultados son similares a los encontrados en investigaciones realizadas en Morona Santiago y Tena, donde la hoja predomina como la parte más utilizada de la planta por su facilidad de obtención y preparación, además de contener los metabolitos necesarios para curar enfermedades (Aguirre 2016; Ballesteros et al. 2016). Por otro lado, en varios estudios se menciona que el tallo es actualmente la parte más utilizada de la planta con fines medicinales, lo cual no coincide con esta investigación, donde el tallo no obtuvo un mayor porcentaje debido a que implica un mayor tiempo de preparación (Rodriguez 2015; Zambrano 2015). La recolección de hojas preserva la integridad de la planta, a diferencia de la excavación de raíces y descortezación, que tienen efectos perjudiciales sobre la planta y por lo general conducen a su muerte prematura (Fernandez 2019).

La forma de preparación de cada planta medicinal varía según las costumbres y creencias de cada familia y región. Según varios investigadores, la infusión es la forma de preparación más común en Ecuador (Salinitro 2017), lo que coincide con los resultados de esta investigación en Arajuno, donde la infusión es la forma de preparación más utilizada. Estos resultados también concuerdan con investigaciones realizadas en Perú y Bolivia (Eder 2018; Cussy 2017), sugiriendo que este método ayuda a preservar las propiedades curativas de las plantas.

La cantidad de enfermedades tratadas con los conocimientos locales refleja la importancia de las plantas medicinales en la medicina tradicional. En Arajuno, las especies reportadas se usan principalmente para tratar enfermedades gastrointestinales, respiratorias e infecciosas. Este estudio no concuerda con investigaciones realizadas en Imbabura, donde las plantas se utilizan mayormente para tratar dolores musculares y articulares, así como dolores de cabeza y garganta (Fernandez 2019).

El conocimiento de las plantas medicinales es fundamental para la preservación de la medicina natural y tradicional. En estudios realizados en Babahoyo y San Lucas, el origen del conocimiento de las plantas medicinales proviene de los familiares de los informantes (Z G 2016; Andrade 2017), lo cual coincide con esta investigación. Este resultado sugiere que el conocimiento de las plantas medicinales se ha transmitido de generación en generación en las familias de la zona de estudio.

El presente estudio identifica y documenta el uso de plantas medicinales por parte de la población local, lo que refleja la importancia del conocimiento etnobotánico en la preservación de la medicina tradicional y la biodiversidad. Este estudio se puede relacionar con otros trabajos que utilizan la neutrosofía en ciencias médicas y sociales para abordar la incertidumbre y la complejidad en la toma de decisiones y el análisis de datos.

Por ejemplo, Estupiñán-Ricardo et al. (2023) presentan una revisión sobre la aplicación de la neutrosofía en las ciencias médicas, destacando cómo esta teoría puede mejorar la comprensión y el manejo de la incertidumbre en los estudios de medicina. La neutrosofía, al abordar la lógica de lo incierto, incompleto y paradojal, proporciona herramientas valiosas para interpretar los conocimientos ancestrales y los usos tradicionales de las plantas medicinales, que a menudo carecen de documentación científica rigurosa.

Smarandache et al. (2020) aplican el método Delphi en un entorno neutrosófico para evaluar propuestas de investigación científica, mostrando la relevancia de este enfoque en la evaluación de datos complejos y subjetivos. Este método puede ser adaptado para la validación de conocimientos etnobotánicos, permitiendo una evaluación más precisa de las plantas medicinales utilizadas en Arajuno y su potencial terapéutico.

Por otro lado, Martínez-Martínez et al. (2022) utilizan conjuntos neutrosóficos para evaluar desafíos en la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19, lo que demuestra la aplicabilidad de la neutrosofía en contextos variados y su capacidad para manejar la complejidad y la incertidumbre. De manera similar, la evaluación del uso de plantas medicinales en Arajuno puede beneficiarse de la neutrosofía para gestionar la variabilidad en las prácticas y percepciones locales, así como para integrar mejor los conocimientos tradicionales con la investigación científica moderna.

Estos estudios destacan la importancia de utilizar enfoques innovadores y robustos como la neutrosofía para abordar la riqueza y complejidad del conocimiento etnobotánico, facilitando así la conservación de la biodiversidad y el patrimonio cultural en regiones como el cantón Arajuno.

CONCLUSIONES

En el cantón Arajuno, provincia de Pastaza, Ecuador, se identificaron 30 familias y 49 plantas medicinales. Las plantas más utilizadas incluyen Manzanilla (Chamaemelum nobile), Matico (Piper aduncum L.), Chuchuhuasi (Maytenus laevis), Hoja del aire o Chiriyuyo (Kalanchoe pinnata), Dulcamara (Solanum dulcamara L.), y Hierba Luisa o Cedrón (Aloysia triphylla).

Estas plantas se emplean principalmente para tratar enfermedades gastrointestinales, respiratorias y antiinfecciosas. La parte de la planta más utilizada son las hojas, y la forma de preparación más frecuente es la infusión. Diez plantas alcanzaron un nivel de uso significativo superior al 20 %, lo cual destaca su importancia cultural.

Este estudio ha recuperado el conocimiento ancestral sobre el uso de plantas medicinales entre la población del cantón Arajuno, conocimiento que proviene de la transmisión intergeneracional dentro de las familias de la zona.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Aguirre CZ. Etnobotánica de plantas medicinales en el Cantón Tena, para contribuir al conocimiento, conservación y valoración de la diversidad vegetal de la región amazónica. Dialnet. 2016; 2(2).

2. Andrade JM. Ethnobotany of Indigenous Saraguros: Medicinal Plants Used by Community Healers “Hampiyachakkuna” in the San Lucas Parish, Southern Ecuador. Hindawi. 2017 Julio; 2017(1).

3. Ballesteros JL, et al. Ethnobotanical Research at the Kutukú Scientific Station, Morona-Santiago, Ecuador. BioMed international. 2016 Marzo;(3).

4. Cussy PV, EH. Ethnobotanical inventory of medicinal plants used in the Qampaya District, Bolivia. B. Latinoamericana. 2017;(16).

5. Eder TAM. Estudio etnobotánico de plantas medicinales utilizadas en comunidades adyacentes al Área de Conservación Privada San Antonio, Chachapoyas, Amazonas, Perú. Revista de Investigación Cien. 2018 Enero.

6. Estupiñán-Ricardo J, Leyva-Vázquez M, Álvarez-Gómez S, Alfonso-Manzanet J, Velázquez-Soto O, Rodríguez-Guzmán A. La aplicación de la neutrosofía en las ciencias médicas: una revisión bibliográfica narrativa. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud [Internet]. 2023 [citado 14 Feb 2024]; 34 Disponible en: https://acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view/2599

7. Fernandez EGCZZ. Estudio etnobotánico de plantas medicinales utilizadas en tres Cantones de la Provincia Imbabura, Ecuador. Agrociencia. 2019.

8. Heinrich M, et al. Consensus Statement on Ethnopharmacological Field Studies. [Online].; 2018 [cited 2021 Enero. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28818646/.

9. Martínez-Martínez R, Acurio-Padilla PE, Jami-Carrera JE. Distance of Similarity Measure under Neutrosophic Sets to Assess the Challenges of IoT in Supply Chain and COVID-19. Int J Neutrosophic Sci. 2022;18(4):313-322.

10. Rodriguez PIGV. Actualidad de las plantas medicinales en terapéutica. Acta Farm Por. 2015; 4(1).

11. Salinitro VBT. Traditional knowledge in wild and cultivate plants in the Kilombero Valley, Morogoro Region, Tanzania. Ethnomed. 2017; 13(17).

12. Sandra A, et al. Uso de plantas medicinales en comunidades indígenas asentadas en un bosque siempreverde piemontano del cantón Santa Clara, Amazonía Ecuatoriana. Revista Amazónica Ciencia y Tecnología. 2019 Agosto; 8(2).

13. Smarandache F, Estupiñán Ricardo J, González Caballero E, Leyva Vázquez MY, Batista Hernández N. Delphi method for evaluating scientific research proposals in a neutrosophic environment. Neutrosophic Sets and Systems. 2020;34(1). Disponible en: https://digitalrepository.unm.edu/nss_journal/vol34/iss1/26

14. SSeiMdlP. MdS. 2018. “Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10-ES”. Consultado en febrero de 2021. https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/normalizacion/CIE10/CIE10ES_2018_diag_pdf_20180202.pdf.

15. Z G. Las plantas medicinales: Principal alternativa para el cuidado de la salud en la población rural de Babahoyo, Ecuador. Universidad de Babahoyo. 2016.

16. Zambrano BMJ. Estudio etnobotánico de plantas medicinales utilizadas por los habitantes del área rural de la Parroquia San Carlos, Quevedo, Ecuador. Univ. Salud. 2015; 1(17).

17. Zhiminaicela J, et al. Estudio Etnobotánico de las plantas medicinales e importancia de conservar las especies vegetales silvestres del Cantón Chilla, Ecuador. Ethnoscientia. 2020 Agosto; 5.

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Lina Neri Espinosa, Abdel Bermúdez-Del Sol, Dayana Valeria Cuyachamín Freire.

Curación de datos: Lina Neri Espinosa, Abdel Bermúdez-Del Sol, Dayana Valeria Cuyachamín Freire.

Investigación: Lina Neri Espinosa, Abdel Bermúdez-Del Sol, Dayana Valeria Cuyachamín Freire.

Redacción – borrador original: Lina Neri Espinosa, Abdel Bermúdez-Del Sol, Dayana Valeria Cuyachamín Freire.

Redacción – revisión y edición: Lina Neri Espinosa, Abdel Bermúdez-Del Sol, Dayana Valeria Cuyachamín Freire.