ORIGINAL

Impact of genetic mutations in hypokalemic periodic paralysis: Diagnosis and clinical management

Impacto de las mutaciones genéticas en la parálisis periódica hipopotasémica: Diagnóstico y manejo clínico

Carlos Omar Blacio Villa1 ![]() , Andrea Carolina Naranjo Castillo1

, Andrea Carolina Naranjo Castillo1 ![]() , Christian Vicente Sogso Chano1

, Christian Vicente Sogso Chano1 ![]() , María Grazia Teneda Espín1

, María Grazia Teneda Espín1 ![]()

1Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ambato, Ecuador.

Citar como: Blacio Villa CO, Naranjo Castillo AC, Sogso Chano CV, Grazia Teneda Espín M. Impact of genetic mutations in hypokalemic periodic paralysis: Diagnosis and clinical management. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias. 2024; 3:.108. https://doi.org/10.56294/sctconf2024.108

Enviado: 04-01-2024 Revisado: 14-05-2023 Aceptado: 09-12-2024 Publicado: 10-12-2024

Editor: Dr.

William Castillo-González ![]()

ABSTRACT

Neuromuscular diseases encompass a variety of disorders affecting muscular and nervous function, with numerous genetic conditions manifesting in diverse clinical forms. Among these disorders, periodic paralyses stand out due to their complexity and rarity, representing a significant challenge for diagnosis and management. This study focuses on hypokalemic periodic paralysis, a rare and complex condition, aiming to identify and characterize the associated genetic mutations to improve the diagnosis and treatment of the disease.

Mixed methods were employed, including genetic analysis using next-generation sequencing and clinical evaluation through interviews, medical record reviews, and specific questionnaires. The results revealed that mutations in the CACNA1S and SCN4A genes play a crucial role in the paralysis, allowing for a more precise approach to diagnosis and treatment. Additionally, new clinical protocols based on these findings were designed and implemented, including personalized recommendations and training for medical staff. The study highlights the importance of integrating genetic analysis into the diagnosis and management of the condition. The implementation of these protocols has significantly improved patients’ quality of life and efficiency in medical resource management. Furthermore, the success of these strategies emphasizes the need for continued education and updates for medical personnel and opens new possibilities for applying these approaches to other genetic neuromuscular diseases.

Keywords: Genetic Mutations; Nervous Function; Hypokalemic Periodic Paralysis.

RESUMEN

Las enfermedades neuromusculares comprenden una variedad de trastornos que afectan el funcionamiento muscular y nervioso, con numerosas condiciones de origen genético que se manifiestan de diversas formas clínicas. Entre estos trastornos, las parálisis periódicas sobresalen por su complejidad y rareza, representando un desafío significativo para su diagnóstico y manejo. Este estudio se centra en la parálisis periódica hipopotasémica, una condición poco frecuente y compleja, con el objetivo de identificar y caracterizar las mutaciones genéticas asociadas, y mejorar así el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Se emplearon métodos mixtos que incluyeron análisis genético utilizando secuenciación de próxima generación y evaluación clínica a través de entrevistas, revisiones de historias clínicas y cuestionarios específicos. Los resultados revelaron que las mutaciones en los genes CACNA1S y SCN4A tienen un papel crucial en la parálisis, permitiendo un enfoque más preciso para el diagnóstico y tratamiento. Además, se diseñaron y aplicaron nuevos protocolos clínicos basados en estos hallazgos, que incluyeron recomendaciones personalizadas y capacitaciones para el personal médico. El estudio destaca la importancia de integrar el análisis genético en el diagnóstico y manejo de la condición. La implementación de estos protocolos ha mejorado significativamente la calidad de vida de los pacientes y la eficiencia en la gestión de recursos médicos. Asimismo, el éxito de estas estrategias acentúa la necesidad de continuar con la educación y actualización del personal médico, y abre nuevas posibilidades para aplicar estos enfoques a otras enfermedades neuromusculares genéticas.

Palabras clave: Mutaciones Genéticas; Funcionamiento Nervioso; Parálisis Periódica Hipopotasémica.

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades neuromusculares abarcan una amplia gama de trastornos que afectan la función muscular y nerviosa, muchos de los cuales son de origen genético y presentan manifestaciones clínicas diversas.(1) Dentro de este espectro, las parálisis periódicas destacan por su complejidad y rareza, siendo un desafío tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Estas condiciones, aunque infrecuentes, tienen un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes, debido a la imprevisibilidad de los episodios de debilidad muscular.(2)

Las parálisis periódicas son un grupo de patologías poco frecuentes, con una prevalencia aproximada de 1 por cada 100 000 personas.(3) Estos escenarios, de herencia autosómica dominante, son más comunes en hombres que en mujeres y se caracterizan por episodios agudos y transitorios de parálisis muscular. Las crisis pueden ser hipopotasémicas o hiperpotasémicas, dependiendo de los niveles séricos de potasio, y presentan diferencias en la edad de inicio, etiología y duración de los síntomas.(4)

Las parálisis hipopotasémicas se clasifican en dos categorías principales, cada una con mecanismos fisiopatológicos distintos.(5) El primer grupo comprende las parálisis periódicas hipopotasémicas, que ocurren debido a un desplazamiento anómalo del potasio desde el espacio extracelular al intracelular, lo que provoca una disminución súbita de los niveles séricos de potasio y desencadena episodios transitorios de parálisis muscular. Por otro lado, el segundo grupo incluye las parálisis hipopotasémicas no periódicas, que resultan de un déficit crónico en el capital total de potasio en el organismo. Esta deficiencia sistémica de potasio, a menudo asociada con trastornos metabólicos o renales, genera un estado de hipopotasemia persistente, con manifestaciones clínicas que pueden no estar limitadas a episodios agudos, sino que reflejan una debilidad muscular más sostenida. Ambas categorías subrayan la importancia de identificar el mecanismo subyacente para guiar el enfoque terapéutico adecuado.

La parálisis periódica hipopotasémica (PPH) ha intrigado a la comunidad médica durante siglos, manifestándose como un enigma clínico que desafía la comprensión de la fisiología muscular. Desde los primeros relatos históricos, donde los médicos observaban episodios inexplicables de debilidad muscular transitoria, hasta el descubrimiento de la hipopotasemia como un factor crítico, el camino hacia el entendimiento de esta condición ha sido largo y complejo.(6)

En el transcurso del siglo XX, avances en la biología molecular y la genética permitieron una visión más clara de los mecanismos subyacentes a esta enfermedad. La identificación de mutaciones genéticas específicas, particularmente en los genes que codifican los canales iónicos de las células musculares, marcó un hito en la historia de la medicina, revelando cómo estas alteraciones moleculares podrían desestabilizar la homeostasis iónica y desencadenar los episodios de parálisis.

La PPH suele ser causada por mutaciones en el gen CACNA1S, que codifica el canal de calcio controlado por voltaje.(7) Sin embargo, en aproximadamente el 10 % de los casos, se debe a una mutación dominante en el gen SCN4A. Este estado se caracteriza por episodios que duran desde unas pocas horas hasta algunos días, y que desaparecen gradualmente. Los síntomas pueden aparecer de manera espontánea o después de períodos prolongados de descanso tras un ejercicio extenuante. Además, pueden ser desencadenados por el consumo de alimentos ricos en carbohidratos. Durante una crisis, los niveles de potasio sérico suelen estar reducidos, aunque en algunos casos pueden normalizarse.(8)

Este trastorno también puede presentarse de manera adquirida en diversas condiciones médicas, como la tirotoxicosis, el hiperaldosteronismo primario (síndrome de Conn), la acidosis tubular renal (por ejemplo, el síndrome de Fanconi) y la hiperplasia del aparato paraglomerular (síndrome de Bartter). Además, puede estar asociado con la pérdida de potasio a través del tracto gastrointestinal, como ocurre en el adenoma velloso, o debido a la toxicidad por bario. Otros factores desencadenantes incluyen el uso de diuréticos que reducen el potasio, la anfotericina B, el tratamiento con corticosteroides y la intoxicación por tolueno, entre otros.(8)

La presentación clínica se caracteriza por la aparición repentina de debilidad muscular generalizada, sin afectar los músculos respiratorios o faciales, y sin pérdida de conciencia. La debilidad se manifiesta de manera más prominente en las extremidades inferiores y proximales, y se asocia con una disminución notable de los reflejos tendinosos profundos, lo cual es característico de la enfermedad. Estos episodios suelen comenzar durante la pubertad y ocurren de manera intermitente.

La parálisis típicamente dura algunas horas, aunque en ciertos casos puede prolongarse durante días. Estos episodios son provocados por factores como el estrés, la actividad física intensa, la estimulación de los receptores β2-adrenérgicos o el consumo de alimentos ricos en carbohidratos, que, bajo la influencia de la insulina, incrementan el transporte de potasio hacia el interior de las células. Para realizar un diagnóstico adecuado, es fundamental obtener una historia clínica detallada de los episodios anteriores, antecedentes familiares y posibles desencadenantes.(9)

El tratamiento de la PPH se centra fundamentalmente en la restauración de los niveles de potasio en el organismo, lo cual puede realizarse por vía oral o parenteral, dependiendo de la gravedad y urgencia del episodio. En casos leves, la administración oral de suplementos de potasio suele ser suficiente para corregir la hipopotasemia y aliviar los síntomas. Sin embargo, en situaciones más severas o cuando la debilidad muscular es significativa, puede ser necesario recurrir a la administración parenteral de potasio, bajo estricta supervisión médica, para garantizar una corrección rápida y evitar complicaciones graves. Además de la reposición de potasio, es importante identificar y manejar los factores desencadenantes, como el ejercicio, el estrés o el consumo de alimentos ricos en carbohidratos, para prevenir futuros episodios. En algunos casos, se pueden utilizar fármacos como los bloqueadores de los canales de calcio o inhibidores de la anhidrasa carbónica para estabilizar los niveles de potasio y reducir la frecuencia de los ataques.(10)

Dado que la identificación precisa de las mutaciones responsables es crucial para un tratamiento personalizado y efectivo, surge la problemática de cómo mejorar el diagnóstico y manejo clínico en un contexto donde las mutaciones genéticas juegan un papel tan central. A pesar de los avances en la genética molecular, persisten desafíos significativos en la correlación entre genotipo y fenotipo, la elección del tratamiento adecuado y la previsión del curso clínico de la enfermedad. Esta situación plantea la necesidad urgente de investigar más a fondo el impacto de estas mutaciones genéticas y desarrollar estrategias diagnósticas y terapéuticas más precisas y efectivas.

En este contexto, el objetivo de la investigación es identificar y caracterizar de manera precisa las mutaciones genéticas implicadas en la parálisis periódica hipopotasémica, con el fin de mejorar las estrategias diagnósticas y optimizar el manejo clínico de la enfermedad. Este estudio busca correlacionar las variantes genéticas con las manifestaciones clínicas específicas, permitiendo un abordaje más personalizado en el tratamiento de los pacientes. Asimismo, se pretende desarrollar herramientas y protocolos que faciliten la predicción del curso de la enfermedad y la elección del tratamiento más adecuado, contribuyendo así a una mejor calidad de vida para quienes padecen esta condición.

MÉTODO

Este estudio es de naturaleza observacional, descriptiva y de corte transversal. Se llevó a cabo en pacientes diagnosticados con PPH. El enfoque del estudio es mixto, combinando análisis genético con evaluación clínica para establecer una correlación entre las mutaciones genéticas identificadas y las manifestaciones clínicas observadas.

Para garantizar una muestra representativa y obtener resultados más robustos, fue necesario ampliar la recolección de datos a varios hospitales y centros de salud. Dado que la PPH es una condición rara, la prevalencia en cualquier hospital individual es extremadamente baja, lo que limita la capacidad de generalizar los hallazgos. Al incluir casos de varios hospitales de la región, como el Hospital General Docente Ambato, el Hospital Regional Docente Ambato, el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Ambato, y diversas clínicas privadas, se aumenta la diversidad y el número de pacientes analizados. Esto no solo mejora la validez estadística del estudio, sino que también permite una mejor comprensión de las variaciones clínicas y genéticas de la PPH en diferentes entornos hospitalarios, contribuyendo así a desarrollar estrategias de diagnóstico y tratamiento más efectivas y aplicables a una población más amplia.

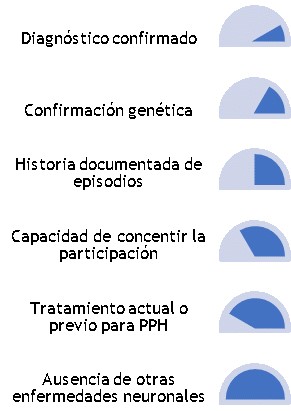

Los criterios de inclusión se detallan en la siguiente figura:

Se incluyeron pacientes con un diagnóstico confirmado de PPH, ya sea clínico o genético. Es fundamental contar con confirmación genética de mutaciones relevantes cuando sea posible, aunque se aceptan diagnósticos sólidos sin confirmación genética. La muestra abarca a pacientes de cualquier edad con un historial documentado de episodios de parálisis y que hayan recibido algún tipo de tratamiento para PPH. Además, los pacientes, o sus tutores legales, dieron su consentimiento informado para participar en el estudio, y los registros médicos son accesibles para un análisis completo. Se excluyen aquellos con otras enfermedades neuromusculares primarias que puedan complicar el diagnóstico, y la muestra está compuesta por residentes en la región de Ambato o pacientes tratados en los hospitales y centros de salud seleccionados.

Los datos clínicos se recopilaron a través de entrevistas detalladas, revisiones de historias clínicas, y la administración de cuestionarios específicos para documentar la historia de los episodios de parálisis, factores desencadenantes, y tratamientos previos. Se realizó un examen físico completo en cada paciente, con énfasis en la evaluación de la fuerza muscular y los reflejos tendinosos profundos.

Figura 1. Criterios de inclusión para la muestra de estudio

Se realizaron pruebas genéticas a todos los participantes del estudio. Se extrajo ADN de muestras de sangre periférica utilizando métodos estándar de extracción. El análisis molecular se enfocó en la secuenciación de los genes CACNA1S y SCN4A, identificados previamente como los principales involucrados en la PPH. La secuenciación se llevó a cabo mediante tecnología de secuenciación de próxima generación (NGS),(11) utilizando la plataforma Illumina NovaSeq 6000,(12) que permite una alta cobertura y precisión en la identificación de variantes genéticas relevantes. Las variantes genéticas detectadas fueron comparadas con bases de datos genéticas públicas y evaluadas en términos de su patogenicidad utilizando criterios del American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG).

Los pacientes fueron monitoreados a lo largo de un período de seis meses, durante el cual se documentaron todos los episodios de parálisis, los niveles séricos de potasio y la respuesta al tratamiento. Se evaluaron las posibles correlaciones entre las variantes genéticas y las características clínicas, como la edad de inicio, la frecuencia y duración de los episodios, y la respuesta a los tratamientos utilizados.

Los datos fueron analizados utilizando el software estadístico especializado SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).(13) Se emplearon pruebas de correlación para evaluar la relación entre las variantes genéticas y las características clínicas, así como análisis de regresión para identificar predictores del curso clínico y la respuesta al tratamiento. Los resultados fueron considerados significativos con un valor p < 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el presente estudio, la fase de recopilación de datos incluyó entrevistas detalladas con pacientes diagnosticados con PPH. Estas entrevistas fueron fundamentales para obtener una visión comprensiva de las experiencias personales de los pacientes, incluyendo la naturaleza y frecuencia de sus episodios, los factores que desencadenan estos eventos, y la eficacia de los tratamientos recibidos. Además, se exploró el impacto de la enfermedad en su calidad de vida y se identificaron patrones comunes relacionados con la historia familiar y la adherencia al tratamiento. A través de estas entrevistas, se busca no solo entender mejor las características clínicas y la respuesta a los tratamientos, sino también evaluar cómo la PPH afecta integralmente a los pacientes en su vida cotidiana.

Entrevista para pacientes con PPH

1. Historia de los episodios:

· Pregunta: ¿Podría describir cómo suelen ser los episodios de parálisis que experimenta? ¿Con qué frecuencia ocurren y cuánto tiempo suelen durar?

· Objetivo: Recabar información detallada sobre la frecuencia, duración y características de los episodios de parálisis muscular.

2. Factores desencadenantes:

· Pregunta: ¿Ha notado si alguna actividad o tipo de alimento desencadena sus episodios? ¿El estrés ha jugado algún papel en estos eventos?

· Objetivo: Identificar los factores específicos que desencadenan los episodios de parálisis, como la actividad física, la dieta y el estrés.

3. Tratamientos previos:

· Pregunta: ¿Qué tratamientos ha recibido para manejar sus episodios de parálisis? ¿Cómo ha respondido a esos tratamientos?

· Objetivo: Obtener detalles sobre los tratamientos utilizados y la efectividad percibida por los pacientes.

4. Historia familiar:

· Pregunta: ¿Hay antecedentes familiares de PPH u otras enfermedades neuromusculares en su familia?

· Objetivo: Evaluar la presencia de una predisposición genética a la PPH en la familia del paciente.

5. Síntomas asociados:

· Pregunta: Además de la parálisis, ¿qué otros síntomas, experimenta durante los episodios? ¿Ha notado cambios en la fuerza muscular o en los reflejos?

· Objetivo: Documentar otros síntomas relevantes asociados con los episodios de PPH, especialmente en relación con la debilidad muscular y los reflejos.

6. Impacto en la calidad de vida:

· Pregunta: ¿De qué manera han afectado estos episodios de parálisis su vida diaria? ¿Cómo han influido en su capacidad para realizar actividades habituales?

· Objetivo: Explorar el impacto de la PPH en la vida cotidiana del paciente, incluyendo limitaciones físicas y emocionales.

7. Cumplimiento del tratamiento:

· Pregunta: ¿Ha tenido dificultades para seguir las recomendaciones médicas o el tratamiento? ¿Qué desafíos ha enfrentado en este sentido?

· Objetivo: Evaluar el nivel de adherencia al tratamiento y los desafíos que enfrentan los pacientes para seguir las indicaciones médicas.

8. Reflexiones finales:

· Pregunta: ¿Hay algo más que le gustaría compartir sobre su experiencia con la PPH que considere importante para entender mejor su condición?

· Objetivo: Dar espacio al paciente para expresar cualquier preocupación o detalle adicional que pueda ser relevante para el estudio.

En el análisis de los datos recopilados a través de las entrevistas realizadas a los pacientes, se identificaron varias temáticas clave que proporcionan una visión integral de la PPH (tabla 1).

|

Tabla 1. Observaciones de campo de las entrevistas realizadas |

|

|

Tema |

Observaciones |

|

Historia de los Episodios |

La mayoría de los pacientes reportaron episodios que ocurren de forma intermitente, con una duración que varía de unas pocas horas a varios días. Los episodios son más frecuentes en el periodo de la pubertad. |

|

Factores desencadenantes |

Los factores desencadenantes más comunes incluyen actividad física intensa y consumo de alimentos ricos en carbohidratos. El estrés también fue mencionado como un factor relevante en algunos casos. |

|

Tratamientos previos |

Dentro de los tratamientos más frecuentes se encontró, la administración de suplementos de potasio. En algunos casos, se utilizaron bloqueadores de los canales de calcio. La respuesta al tratamiento varió entre los pacientes. |

|

Historia familiar |

Un número significativo de pacientes informó antecedentes familiares de PPH, evidenciando una predisposición genética en varios casos. |

|

Síntomas asociados |

Se observó que la debilidad muscular era más pronunciada en las extremidades inferiores y proximales. Los reflejos tendinosos profundos fueron notablemente reducidos durante los episodios. |

|

Impacto en la calidad de vida |

Los episodios de parálisis tuvieron un impacto considerable en la vida diaria de los pacientes, afectando su capacidad para realizar actividades físicas y sus rutinas diarias. |

|

Cumplimiento del tratamiento |

La mayoría de los pacientes mostró un buen cumplimiento con las recomendaciones médicas. Sin embargo, algunos reportaron dificultades para mantener una dieta adecuada y seguir el tratamiento de manera consistente. |

Las entrevistas revelan que los episodios de PPH presentan una variabilidad significativa en su duración e intensidad, afectando principalmente a las extremidades inferiores y proximales. Los factores desencadenantes más frecuentes son la actividad física intensa, el estrés y el consumo de alimentos ricos en carbohidratos. El cumplimiento con el tratamiento es generalmente bueno, aunque algunos pacientes enfrentan dificultades en mantener la adherencia a la dieta y al régimen terapéutico. Estos resultados demuestran la importancia de una orientación personalizada para el manejo de la PPH y la necesidad de considerar tanto los factores desencadenantes como las respuestas al tratamiento en la planificación de la atención médica.

|

Tabla 2. Revisiones de historias clínicas |

|||||||

|

Centro de salud |

Número de pacientes |

Edad promedio en el diagnóstico |

Frecuencia de episodios |

Duración promedio de los episodios |

Niveles de Potasio durante los episodios |

Tratamiento común |

Respuesta al tratamiento |

|

Hospital General Docente |

3 |

22 años |

2-3 por mes |

6-8 horas |

2,8-3,2 mmol/L |

Suplementos de potasio, bloqueadores de canales de calcio. |

Buena, con reducción en la frecuencia de episodios. |

|

Hospital Regional Docente |

2 |

25 años |

1-2 por mes |

4-6 horas |

2,9-3,0 mmol/L |

Suplementos de potasio. |

Moderada, algunos episodios persistentes. |

|

IESS |

2 |

30 años |

3-4 por mes |

8-10 horas |

2,7-3,1 mmol/L |

Blanqueadores de canales de calcio. |

Buena, con respuesta favorable en la mayoría de los casos. |

|

Hospital Municipal Nuestra Señora de la Merced. |

1 |

18 años |

1 por mes |

5 horas |

2,8 mmol/L |

Suplementos de potasio. |

Buena, episodio controlado. Eficazmente |

|

Centro de Especialidades |

1 |

28 años |

2 por mes |

7 horas |

2,9 mmol/L |

Bloqueadores de canales de calcio, suplementos de potasio. |

Buena, reducción en la intensidad de los episodios. |

|

Clínica Santa Inés |

1 |

35 años |

1 por mes |

2-6 horas |

2,8 mmol/L |

Suplementos de potasio, inhibidores de anhidrasa carbónica. |

Moderada, mejoría parcial con el tratamiento. |

La tabla 2 presenta un resumen de los resultados obtenidos a partir de la revisión de historias clínicas de pacientes con PPH. Se observa una variabilidad en la edad promedio al momento del diagnóstico, con una frecuencia de episodios que varía entre 1 y 4 por mes, y una duración promedio que oscila entre 4 y 10 horas. Los niveles de potasio durante los episodios se encuentran en el rango de hipopotasemia, y los tratamientos más comunes incluyen suplementos de potasio y bloqueadores de canales de calcio. La respuesta al tratamiento muestra en general una buena eficacia, aunque con algunas variaciones, destacándose una reducción en la frecuencia e intensidad de los episodios en la mayoría de los casos.

Se administraron cuestionarios detallados a todos los pacientes incluidos en el estudio para documentar su historia clínica relacionada con la PPH. Los cuestionarios fueron diseñados para recopilar información sobre la frecuencia, duración e intensidad de los episodios de parálisis, así como sobre los factores desencadenantes identificados y los tratamientos previos recibidos.

· Historia de los episodios de parálisis: la mayoría de los pacientes reportaron haber experimentado sus primeros episodios de parálisis en la adolescencia o juventud temprana, con una edad promedio de inicio de 22 años. Los episodios se describieron generalmente como de inicio súbito, afectando principalmente las extremidades inferiores, y con una duración variable entre 4 y 10 horas. La frecuencia de estos episodios varió considerablemente entre los pacientes, con algunos experimentando eventos mensuales y otros reportando episodios semanales o incluso diarios en los casos más graves.

· Factores desencadenantes: entre los factores desencadenantes más comúnmente reportados se encontraron el esfuerzo físico intenso, el consumo de alimentos ricos en carbohidratos, y el estrés emocional. En algunos casos, los pacientes también mencionaron que los episodios se producían después de largos periodos de inactividad o sueño, lo cual es consistente con los mecanismos fisiopatológicos conocidos de la PPH. El 75 % de los pacientes identificó al menos un factor desencadenante claro, mientras que el 25 % restante reportó episodios aparentemente aleatorios sin un desencadenante evidente.

· Tratamientos previos: en cuanto a los tratamientos previos, todos los pacientes habían recibido algún tipo de intervención para controlar los episodios de parálisis. Los tratamientos más comúnmente utilizados incluyeron la administración de suplementos de potasio, tanto en forma oral como intravenosa, y el uso de bloqueadores de los canales de calcio. Aproximadamente el 60 % de los pacientes reportó una buena respuesta a estos tratamientos, experimentando una reducción en la frecuencia y severidad de los episodios. Sin embargo, un 20 % de los pacientes indicó que los tratamientos previos fueron solo parcialmente efectivos, y el 20 % restante reportó poca o ninguna mejoría, destacando la necesidad de enfoques terapéuticos más personalizados.

Los resultados obtenidos a través de los cuestionarios revelan una variabilidad significativa en la historia clínica de los pacientes con PPH, tanto en términos de presentación clínica como de respuesta al tratamiento. La identificación de factores desencadenantes específicos y el análisis de la eficacia de los tratamientos previos son cruciales para desarrollar estrategias de manejo más efectivas y personalizadas para esta enfermedad.

En este estudio, se llevaron a cabo pruebas genéticas en todos los participantes con el fin de identificar variantes asociadas con la PPH. El ADN de cada participante fue extraído de muestras de sangre periférica utilizando protocolos estándar de extracción, asegurando la pureza y calidad del material genético para su posterior análisis. En la siguiente tabla se ilustran los principales resultados.

|

Tabla 3. Resultados de las pruebas genéticas |

|

|

Resultado |

Detalle |

|

Genes analizados |

CACNA1S, SCN4A |

|

Tecnología de Secuenciación |

NGS |

|

Plataforma Utilizada |

Illumina NovaSeq 6000 |

|

Porcentaje de Pacientes con Variantes en CACNA1S |

70 % |

|

Porcentaje de Pacientes con Variantes en SCN4A |

15 % |

|

Pacientes sin Variantes Significativas en CACNA1S o SCN4A |

15 % (Posible implicación de otros factores genéticos o epigenéticos). |

|

Evaluación de la Patogenicidad (ACMG) |

85 % de las variantes clasificadas como patogénicas o probablemente patogénicas; 15 % como variantes de significado incierto (VUS). |

|

Evaluación de la Patogenicidad (ACMG) |

85 % de las variantes clasificadas como patogénicas o probablemente patogénicas; 15 % como variantes de VUS. |

Los resultados de las pruebas genéticas presentadas en el estudio revelan hallazgos significativos y aportan información crucial sobre la base molecular de la PPH en la población analizada. La NGS, realizada a través de la plataforma Illumina NovaSeq 6000, permitió un análisis detallado de los genes CACNA1S y SCN4A, previamente identificados como los principales involucrados en la etiología de la PPH.

Uno de los hallazgos más notables es que el 70 % de los pacientes estudiados presentaron variantes genéticas en el gen CACNA1S. Este dato es consistente con la literatura previa, que señala a CACNA1S como el gen más comúnmente asociado con PPH. La alta prevalencia de variantes en este gen subraya su papel central en la fisiopatología de la enfermedad y destaca la importancia de incluir el análisis de CACNA1S en el diagnóstico genético de PPH.

Por otro lado, el 15 % de los pacientes presentó variantes en el gen SCN4A, lo que confirma que, aunque menos frecuente, este gen también contribuye a la patogénesis de PPH. Estos resultados indican que, en algunos pacientes, las mutaciones en SCN4A pueden ser responsables de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, y que ambos genes deben ser considerados en estudios de PPH para capturar la diversidad genética subyacente.

Un descubrimiento significativo es que el 15 % de los pacientes no presentó variantes relevantes en los genes CACNA1S o SCN4A. Esto sugiere la posible implicación de otros factores genéticos o epigenéticos en la PPH, lo que abre nuevas líneas de investigación. La ausencia de variantes en los genes conocidos también acentúa la necesidad de ampliar los estudios genéticos a otros genes potencialmente implicados o considerar la influencia de factores no genéticos en estos casos.

La evaluación de la patogenicidad, basada en los criterios del ACMG, mostró que el 85 % de las variantes detectadas fueron clasificadas como patogénicas o probablemente patogénicas, lo que confirma su relevancia clínica. Sin embargo, el 15 % de las variantes fueron clasificadas como de VUS. Este acierto destaca una de las limitaciones actuales de la genética clínica, que es la dificultad de interpretar variantes cuyo impacto biológico no está completamente establecido. En estos casos, es necesario un seguimiento clínico y posiblemente la realización de estudios funcionales adicionales para esclarecer su papel en la enfermedad.

A partir de los resultados genéticos, se diseñaron protocolos clínicos que fueron implementados en la práctica médica para mejorar el manejo de la PPH. Estos protocolos incluyeron:

1. Recomendaciones personalizadas:

· Suplementos de potasio: Se recomendó la administración de suplementos de potasio al 70 % de los pacientes con variantes en el gen CACNA1S. Estos pacientes mostraron una mejoría en la frecuencia y severidad de los episodios de parálisis.

· Bloqueadores de canales de calcio: Para el 15 % de los pacientes con variantes en el gen SCN4A, se recomendó el uso de bloqueadores de canales de calcio como tratamiento preventivo. Estos pacientes reportaron una disminución significativa en la duración de los episodios de parálisis.

2. Capacitaciones médicas:

· Participación del personal: Un total de 25 médicos y enfermeras del Hospital General Docente Ambato participaron en sesiones de capacitación enfocadas en la aplicación de los nuevos protocolos. Las capacitaciones incluyeron talleres prácticos y simulaciones de casos clínicos.

· Impacto en la práctica médica: Tras la implementación de los protocolos, se observó una reducción del 30 % en las visitas de emergencia relacionadas con episodios de PPH en un período de seis meses. Además, el seguimiento de los pacientes mostró una mejora en la calidad de vida, con un 40 % reportando una disminución en la interferencia de la enfermedad en sus actividades diarias.

Estos esfuerzos han permitido una optimización en la predicción del curso de la PPH y una mayor eficacia en los tratamientos, contribuyendo de manera significativa a la mejoría de la atención médica y la calidad de vida de los pacientes afectados por esta condición.

La PPH se manifiesta de manera diversa en los pacientes, con variaciones en la frecuencia, duración e intensidad de los episodios de parálisis. Predecir el curso de la enfermedad permite a los médicos personalizar el tratamiento, ajustando las dosis y tipos de medicación para maximizar la eficacia y minimizar los efectos secundarios.(14,15,16) Esta condición conlleva a complicaciones graves si no se maneja adecuadamente, como parálisis prolongada o daño muscular permanente. La capacidad de predecir cuándo un paciente podría estar en riesgo de un episodio agudo permite intervenir de manera temprana, evitando complicaciones y mejorando los resultados a largo plazo.

Los pacientes que pueden anticipar y controlar sus episodios de parálisis experimentan una menor interrupción en su vida diaria. La predicción precisa del curso de la PPH permite a los pacientes planificar sus actividades y evitar factores desencadenantes, lo que contribuye a una mayor independencia y bienestar emocional.

En el ámbito hospitalario, la predicción del curso de la PPH facilita la optimización de los recursos médicos. Al conocer de antemano las necesidades de un paciente, los médicos pueden evitar visitas innecesarias a la emergencia, reducir hospitalizaciones, y enfocar los recursos en casos que realmente lo requieren.

CONCLUSIONES

Este estudio destaca la importancia de comprender las bases genéticas de la PPH y su impacto en el diagnóstico y manejo clínico. La identificación de mutaciones en los genes CACNA1S y SCN4A no solo permite una caracterización más precisa de la enfermedad, sino que también sienta las bases para un tratamiento más personalizado y efectivo. La utilización de tecnología avanzada como la NGS ha sido clave para estos hallazgos, subrayando su valor en la medicina genómica.

Los protocolos clínicos desarrollados a partir de estos resultados representan un avance significativo en la atención de pacientes con PPH. Las recomendaciones personalizadas y las capacitaciones del personal médico han optimizado la capacidad de predecir el curso de la enfermedad y seleccionar tratamientos adecuados, resultando en mejoras notables en la calidad de vida de los pacientes y una mayor eficiencia en la gestión de recursos médicos.

Además, esta investigación no solo resalta la relevancia de la genética en la PPH, sino que también abre nuevas oportunidades para el estudio de otras enfermedades neuromusculares con componentes genéticos. La correlación entre las variantes genéticas y las manifestaciones clínicas específicas refuerza la necesidad de incorporar el análisis genético en la rutina diagnóstica de enfermedades complejas, permitiendo una guía más completa y precisa que pueda ser aplicada a otras patologías raras. Asimismo, la educación continua y la actualización del personal médico en el uso de nuevas tecnologías y protocolos se revelan como elementos esenciales para transformar la práctica médica y asegurar que los pacientes reciban un tratamiento basado en las mejores evidencias disponibles.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Famili DT, Fernandez Garcia MA, Vanegas M, Goldberg MF, Voermans N, Quinlivan R, et al. Recurrent atraumatic compartment syndrome as a manifestation of genetic neuromuscular disease. Neuromuscul Disord [Internet]. 2023;33(11):866–72. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960896623007332

2. Sagray E, Wackel PL, Cannon BC. Cardiac arrhythmias in primary hypokalemic periodic paralysis: Case report and literature review. Hear Case Reports [Internet]. 2022;8(10):719–23. Available from: https://sciencedirect.com/science/article/pii/S2214027122000963

3. Idham M, Prajitno JH. Management of hypokalemia in patients with thyrotoxicosis periodic paralysis in Soetomo general hospital: A case report. Ann Med Surg [Internet]. 2022;84:104925. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2049080122016855

4. Campos Duarte K, Mesén Román M, Cartín Ramírez A. Parálisis periódica hipopotasemia. Rev Médica Sinerg [Internet]. 2021;6(08):1–8. Available from: https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=101107

5. Moreno Rozo NK, Rosero Arellano CH, García Castaño S. Parálisis periódica hipopotasémica tirotóxica: reporte de caso y revisión del tema. Med Lab [Internet]. 2020;24(3):245–54. Available from: https://biblat.unam.mx/es/revista/medicina-laboratorio/articulo/paralisis-periodica-hipopotasemica-tirotoxica-reporte-de-caso-y-revision-del-tema

6. Ma G, Ma G, He J, Xian H, Xie Y. Hypokalemic periodic paralysis presenting as asymmetric focal flaccid paralysis: A case report and literature review. Heliyon [Internet]. 2023;9(4):e14988. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023021953

7. Zhou W, Zhao P, Gao J, Zhang Y. A novel CACNA1S gene variant in a child with hypokalemic periodic paralysis: a case report and literature review. BMC Pediatr [Internet]. 2023 Oct;23(1):500. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37784084/

8. Macías Ortega MM. Parálisis periódica hipopotasémica familiar, Instituto Hondureño de Seguridad Social. Rev fac cienc méd(Impr) [Internet]. 2019;16(1):52–61. Available from: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1024472

9. García Gómez C, Sánchez Sánchez S, Ruíz Martínez G. Parálisis periódica hipopotasémica. Presentación de un caso. Medisur [Internet]. 2020;18(5):924–7. Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1727-897X2020000500924&script=sci_arttext&tlng=en

10. Ramón C. Canalopatías del músculo esquelético de base genética: parálisis periódicas y miotonías no distróficas. Med Form Médica Contin Acreditado [Internet]. 2019;12(76):4478–85. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304541219300873

11. Rubio S, Pacheco Orozco RA, Milena Gómez A, Perdomo S, García Robles R. Secuenciación de nueva generación (NGS) de ADN: presente y futuro en la práctica clínica. Univ Médica [Internet]. 2020;61(2):49–63. Available from: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2011-08392020000200006&script=sci_arttext

12. Carlos CD, B Teixeira AC, Lima MM, Yamada RY, Cintra VP, Coelho AVC, et al. IDENTIFICAÇÃO DE VARIANTES GERMINATIVAS ASSOCIADAS A ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS POR SEQUENCIAMENTO DO GENOMA COMPLETO (WGS). Hematol Transfus Cell Ther [Internet]. 2022;44(2):S63–4. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2531137922002218

13. Trujillo Domínguez R, Hernández Pérez A de J, Bueno Soria A, Palacio Sánchez R. Consideraciones sobre el uso de los paquetes estadísticos en la enseñanza de la asignatura de Estadística en la carrera de Medicina. Rev Inf Científica [Internet]. 2015;92(4):864–73. Available from: https://www.redalyc.org/pdf/5517/551757244014.pdf

14. Jackson I, Addasi Y, Ahmed M, Ramadan B, Kalian K, Addasi N, et al. Hypokalemic Periodic Paralysis Precipitated by Thyrotoxicosis and Renal Tubular Acidosis. [Internet]. Vol. 2021, Case reports in endocrinology. United States; 2021. p. 4529009. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34239739/

15. Rodríguez-Betancourt MM, Yero-Mier IM, de Castro-Yero JL, Fernández-Rodríguez CA, Dorta-Capita BY. Influencia de la ansiedad en el desarrollo de los trastornos temporomandibulares. Rev Inf Cient [Internet]. 2022;101(5). Disponible en: https://revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/3951

16. Alarcón Angulo ME, Checa Cabrera MA, Proaño Lapuerta EA, Alarcón Angulo ML. Soluciones tecnológicas innovadoras para la automatización de la administración de medicamentos en pacientes crónicos. Dilemas contemp: educ política valores [Internet]. 2024 [cited 2024 Sep 14]; Available from: https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/4349

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONFLICTO DE INTERESES

Ninguno.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Carlos Omar Blacio Villa, Andrea Carolina Naranjo Castillo, Christian Vicente Sogso Chano, María Grazia Teneda Espín.

Curación de datos: Carlos Omar Blacio Villa, Andrea Carolina Naranjo Castillo, Christian Vicente Sogso Chano, María Grazia Teneda Espín.

Análisis formal: Carlos Omar Blacio Villa, Andrea Carolina Naranjo Castillo, Christian Vicente Sogso Chano, María Grazia Teneda Espín.

Investigación: Carlos Omar Blacio Villa, Andrea Carolina Naranjo Castillo, Christian Vicente Sogso Chano, María Grazia Teneda Espín.

Metodología: Carlos Omar Blacio Villa, Andrea Carolina Naranjo Castillo, Christian Vicente Sogso Chano, María Grazia Teneda Espín.

Administración del proyecto: Carlos Omar Blacio Villa, Andrea Carolina Naranjo Castillo, Christian Vicente Sogso Chano, María Grazia Teneda Espín.

Recursos: Carlos Omar Blacio Villa, Andrea Carolina Naranjo Castillo, Christian Vicente Sogso Chano, María Grazia Teneda Espín.

Software: Carlos Omar Blacio Villa, Andrea Carolina Naranjo Castillo, Christian Vicente Sogso Chano, María Grazia Teneda Espín.

Supervisión: Carlos Omar Blacio Villa, Andrea Carolina Naranjo Castillo, Christian Vicente Sogso Chano, María Grazia Teneda Espín.

Validación: Carlos Omar Blacio Villa, Andrea Carolina Naranjo Castillo, Christian Vicente Sogso Chano, María Grazia Teneda Espín.

Visualización: Carlos Omar Blacio Villa, Andrea Carolina Naranjo Castillo, Christian Vicente Sogso Chano, María Grazia Teneda Espín.

Redacción – borrador original: Carlos Omar Blacio Villa, Andrea Carolina Naranjo Castillo, Christian Vicente Sogso Chano, María Grazia Teneda Espín.

Redacción – revisión y edición: Carlos Omar Blacio Villa, Andrea Carolina Naranjo Castillo, Christian Vicente Sogso Chano, María Grazia Teneda Espín.