Categoría: Health Sciences and Medicine

ORIGINAL

Strategies and projects in the management of autoimmune dermatosis

Estrategias y proyectos en el manejo de la dermatosis autoinmune

Edwin Marcelo Miranda Solis1 ![]() *, Yesenia Esthefania Arellano

Oleas1

*, Yesenia Esthefania Arellano

Oleas1 ![]() *, Jessica Lisbeth

Vallejo Bayas1

*, Jessica Lisbeth

Vallejo Bayas1 ![]() *

*

1Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ambato, Ecuador.

Citar como: Miranda Solis EM, Arellano Oleas YE, Vallejo Bayas JL. Strategies and projects in the management of autoimmune dermatosis. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias. 2023; 2:1118. https://doi.org/10.56294/sctconf20231118

Enviado: 17-06-2023 Revisado: 18-09-2023 Aceptado: 19-12-2023 Publicado: 20-12-2023

Editor: Dr.

William Castillo-González ![]()

ABSTRACT

Introduction: pemphigus vulgaris has been an autoimmune disease characterized by the formation of blisters on the skin and mucous membranes. Its diagnosis and management have represented a clinical challenge due to the variable presentation and potential severity. Therefore, the present study has focused on describing and analyzing the clinical presentation, diagnosis and treatment of pemphigus vulgaris. So that early diagnosis and proper management are emphasized to improve the prognosis of patients.

Method: a review of recent scientific literature was conducted and case studies were analyzed to better understand the most effective diagnostic and therapeutic strategies. Modeling of the CRITIC and MOORA methods was even carried out in the selection of projects in the optimization of the management of pemphigus vulgaris.

Results: it was identified that Nikolsky’s sign is crucial for clinical diagnosis, while skin biopsy with direct immunofluorescence is essential for histological confirmation. Treatment includes corticosteroids as a background, with additional immunosuppressants in refractory cases. Just as the selection of research projects has shown that the international clinical research network and predictive biomarker research have the highest potential in the hierarchy.

Conclusions: the research highlights the imperative need for early diagnosis and an individualized therapeutic approach in the management of pemphigus vulgaris. This not only improves clinical response and reduces morbidity, but emphasizes the need for continuing medical education for the treatment of this disease.

Keywords: Mucocutaneous Blisters; Nikolsky Sign; Corticosteroids; Quality of Life.

RESUMEN

Introducción: el pénfigo vulgar ha constituido una enfermedad autoinmune caracterizada por la formación de ampollas en la piel y membranas mucosas. Su diagnóstico y manejo han representado un desafío clínico debido a la presentación variable y potencial gravedad. De ahí que, el presente estudio se haya enfocado en describir y analizar la presentación clínica, diagnóstico y tratamiento del pénfigo vulgar. De modo que se enfatice el diagnóstico temprano y manejo adecuado para mejorar el pronóstico de los pacientes.

Método: se realizó una revisión de la literatura científica reciente y se analizaron estudios de casos para comprender mejor las estrategias diagnósticas y terapéuticas más efectivas. Incluso se realizó una modelación de los métodos CRITIC y MOORA en la selección de proyectos en la optimización del manejo del pénfigo vulgar.

Resultados: se identificó que el signo de Nikolsky es crucial para el diagnóstico clínico, mientras que la biopsia de piel con inmunofluorescencia directa es fundamental para la confirmación histológica. El tratamiento incluye corticosteroides como base, con inmunosupresores adicionales en casos refractarios. Así como la selección de proyectos de investigación ha demostrado que la red internacional de investigación clínica y la investigación de biomarcadores predictivos poseen el potencial más alto en la jerarquía.

Conclusiones: la investigación subraya la necesidad imperativa de un diagnóstico precoz y un enfoque terapéutico individualizado en el manejo del pénfigo vulgar. Esto no solo mejora la respuesta clínica y reduce la morbilidad, sino que enfatiza la necesidad de la educación médica continua para el tratamiento de esta enfermedad.

Palabras clave: Ampollas Mucocutáneas; Signo de Nikolsky; Corticosteroides; Calidad de Vida.

INTRODUCCIÓN

El pénfigo vulgar (PV) es una enfermedad autoinmune caracterizada por la formación de lesiones ampollares que resultan en erosiones dolorosas.(1) De modo que afecta predominantemente a individuos entre la quinta y sexta década de vida. Sin embargo, recientes estudios han evidenciado un incremento en la incidencia de esta patología en pacientes de entre 30 y 50 años, con una ligera predominancia en mujeres.(2) A pesar de su baja frecuencia, con una incidencia reportada de 0,5 a 3,2 por 100 000 habitantes por año en Estados Unidos, el PV presenta una significativa morbilidad. Antes de la introducción de los corticoides en la década de 1950, la mortalidad asociada al PV era extremadamente alta, al superar el 75 %.(3)

El PV y otras enfermedades del grupo de las patologías autoinmunes bullosas afectan tanto la piel como las membranas mucosas.(4) En Europa central, la incidencia estimada es de dos casos por millón de habitantes por año, mientras que en otras regiones varía considerablemente, influenciada por factores geográficos y étnicos. En Ecuador, hasta la fecha, no se han realizado estudios que documenten la incidencia de PV.

Mientras que, en Brasil, se han identificado focos endémicos en las regiones centro-oeste y sureste, y estudios muestran datos contradictorios sobre la evolución de la incidencia del PV.(5) Por ejemplo, en Brasil y Reino Unido, ha habido un aumento en la última década, mientras que, en Israel, se ha observado una disminución en los últimos 16 años.(6) En cuanto a la distribución por género muestra una mayor prevalencia en mujeres, con una proporción hombre/mujer de 1:1.5 en Israel e Irán y 1:4 en Túnez. Aunque el PV puede manifestarse a cualquier edad, su inicio es más común entre los 40 y 60 años, con un notable aumento en ancianos y niños. En ciertos países de Medio Oriente y en Brasil, el inicio de la enfermedad se observa más temprano, con un 17,7 % de los casos ocurrido antes de los 30 años.(7)

Los factores genéticos e inmunológicos son determinantes en la etiología y patogénesis del PV, aunque factores ambientales como medicamentos, dieta y virus también pueden jugar un papel significativo. De manera interesante, una revisión sistemática reciente sugiere que el tabaquismo podría actuar como un factor protector, aunque estos resultados no han sido consistentemente replicados en otros estudios.

El PV se ha asociado recientemente con diversas condiciones médicas en adultos y niños, al incluir infecciones, enfermedades autoinmunes, cardiovasculares, endocrinas, hematológicas y neuropsiquiátricas.(8) Entre los trastornos más asociados se encuentran la miastenia grave, mucositis, insomnio, hidradenitis, infecciones oportunistas y neoplasias hematológicas.

La acantolisis suprabasal y la formación de ampollas son características distintivas del PV, pero el diagnóstico debe ser confirmado mediante inmunofluorescencia directa.(9) La fisiopatología del PV implica la unión de anticuerpos IgG1 e IgG4 a proteínas de adhesión intracelular como la desmogleína 1 y 3. Otros marcadores autoinmunes incluyen anticuerpos antinucleares, anti músculo liso y antidesmocolina.

El tratamiento del PV, una condición potencialmente mortal, se basa en el uso de corticoides e inmunosupresores. El rituximab, un anticuerpo monoclonal anti-CD20, se ha utilizado con éxito en el tratamiento de neoplasias malignas de células B y en diversas enfermedades autoinmunes mediadas por anticuerpos. Por ende, el presente estudio se enfoca en describir y analizar la presentación clínica, diagnóstico y tratamiento del pénfigo vulgar. De modo que se enfatice la importancia del diagnóstico temprano y manejo del pronóstico de los pacientes. Para ello, se desarrollaron los siguientes objetivos específicos:

· Identificar las características clínicas iniciales del pénfigo vulgar, particularmente las manifestaciones orales, y el papel del signo de Nikolsky en su diagnóstico.

· Analizar los métodos diagnósticos utilizados en el pénfigo vulgar, al incluir estudios histológicos y serológicos, y la importancia en la confirmación del diagnóstico.

· Evaluar las estrategias terapéuticas y los proyectos asociados para el manejo del pénfigo vulgar y sus efectos en la remisión y progresión de la enfermedad.

MÉTODO

Se realizó un estudio observacional descriptivo basado en un reporte de caso clínico.(10) La metodología incluyó la investigación científica y el análisis de la historia clínica del paciente. Para recopilar información relevante, se revisaron artículos científicos al utilizar herramientas digitales como PubMed, Scielo, la Biblioteca Virtual de Salud y revistas de alto impacto. Se emplearon Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) desarrollados por la BIREME, tales como “pénfigo vulgar”, “mucositis” y “enfermedades autoinmunes”.

Se realizó un análisis cualitativo de los datos contenidos en la historia clínica del paciente, al seleccionar la importancia y la relevancia del caso en el campo de la medicina. De forma que se aborda una patología que ha recibido atención limitada y es relativamente desconocida. Se garantizó la privacidad y la autonomía del paciente mediante la obtención de un consentimiento informado.

Método CRITIC

El método CRITIC (Criteria Importance Through Intercriteria Correlation) fue propuesto por Diakoulaki, Mavrotas y Papayannakis en 1995. El método CRITIC es una técnica de análisis multicriterio que se utiliza para la toma de decisiones en situaciones donde se deben evaluar y comparar múltiples alternativas en función de varios criterios.(11) El método CRITIC se basa en asignar pesos a los criterios relevantes y comparar las alternativas en función de estos pesos para tomar decisiones informadas.(12) A continuación, se presentan los pasos para la modelación del método:

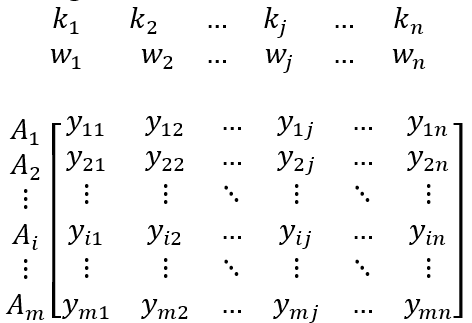

Paso 1: definir la matriz de decisión al incluir el peso del criterio (ver figura 1).

Figura 1. Matriz de decisión

Paso 2: normalizar por el rango los valores de cada uno de los criterios.

![]()

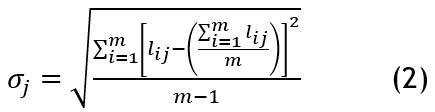

Paso 3: calcular la desviación estándar de cada criterio.

Paso 4: calcular la correlación entre cada par de criterios.

Paso 5: calcular el peso de cada criterio.

![]()

Paso 6: ponderación del peso de cada criterio.

![]()

El peso de un criterio es tanto mayor cuanta mayor sea su varianza (mayor desviación típica), y cuanta mayor información diferente a la de los otros criterios aporte (menor coeficiente de correlación entre criterios).

Método moora (variante tchebychef)

El método Optimización multi-objetivo por análisis de radio proporción (MOORA, por sus siglas en inglés) fue introducido por Brauers y Zavadskas. La idea básica de este procedimiento es calcular el rendimiento global de cada alternativa como la diferencia entre las sumas de sus rendimientos normalizados que pertenecen a los criterios de costo y beneficio. Antes de iniciar, es importante tener bien definidos todos los atributos y considerar que todos estos deben ser mensurables, es decir, que puedan ser medidos o valorados con respecto a cada una de las alternativas.(13) A continuación, se describe detalladamente el procedimiento para la implementación de dicho método.

Planteamiento de MDF

El método comienza con la identificación de alternativas y criterios disponibles. Luego, se construye la matriz de toma de decisiones, que contiene n filas que representan las alternativas A1,…,An en la evaluación, y J+L las columnas que representan los criterios bajo evaluación (J criterios cuantitativos y L criterios cualitativos). De esta forma, la matriz de decisión final (MDF) se calcula al usar la ecuación (6).

Dónde Ai representan las alternativas, para i=1…n, y xji representa las entradas de la alternativa i con respecto al criterio j.

Calcular la matriz de decisión normalizada

Es factible que los criterios de calificación se expresen en diversas unidades o escalas de medida; por lo que, la normalización se lleva a cabo. Donde la norma euclidiana se obtiene de acuerdo con la ecuación (7) al criterio xj.

![]()

Por lo tanto, la normalización de cada entrada en el MDF se lleva a cabo de acuerdo con la ecuación (8).

![]()

Los resultados obtenidos al usar ecuación (8) son valores adimensionales que carecen de escala, lo que permite que las operaciones entre los criterios sean aditivas.

Calcular la matriz de decisión normalizada ponderada

Al tener en cuenta la diferente importancia de los criterios, las calificaciones ponderadas normalizadas se calculan con la ecuación (9).

![]()

Selección de alternativas mediante la distancia a punto de referencia al usar Tchebycheff. Se construye el punto o alternativa de referencia R[rj]. Este punto de referencia se construye con la mejor evaluación para cada criterio.

Para medir la distancia entre cada alternativa y el punto de referencia se utiliza la métrica de Tchebycheff.

![]()

Se ordenan las alternativas de acuerdo a la menor distancia.

![]()

RESULTADOS

Caso de estudio

El caso clínico involucra a una paciente femenina de 43 años, sin antecedentes patológicos relevantes, que presenta desde hace dos meses odinofagia y lesiones eritematosas y descamativas en los labios y la cavidad orofaríngea, al dificultar la alimentación. Posteriormente, las lesiones se extendieron al tórax anterior y a las extremidades. La paciente consultó a un médico particular, quien sospechó una patología autoinmune no especificada e inició tratamiento con corticoides orales, sin observar mejoría.

Las lesiones cutáneas se caracterizaban por ser dolorosas, ampollosas, con líquido cetrino y signo de Nikolsky positivo, una manifestación clínica utilizada para evaluar la fragilidad de la epidermis (figura 2). La distribución de las lesiones era extensa, al abarcar incluso el área genital. La paciente presentaba caquexia y edema moderado en miembros inferiores, mientras que la evaluación cardiopulmonar y de otros sistemas no reveló patologías relevantes.

Figura 2. Lesiones en tórax del paciente previo a tratamiento

Los análisis de laboratorio iniciales y previos mostraron una elevación de reactantes de fase aguda como PCR, leve neutrofilia, leucocitosis, anemia leve, glucosa y función renal preservadas, e hipoalbuminemia marcada, probablemente secundaria a una ingesta nutricional reducida debido a la disfagia. Las pruebas para VIH y VDRL fueron no reactivas, y los anticuerpos antinucleares (ANA) y Anti-DNA fueron negativos. Sin embargo, se observó positividad en los anticuerpos frente a herpes virus (IGG e IGM), lo que sugirió una posible patología infecciosa concomitante.

Durante la hospitalización, se ampliaron los estudios para investigar marcadores autoinmunes y otras infecciones virales, al incluir Citomegalovirus, Epstein-Barr, Hepatitis B y C, ANCA C y P, al resultar todos negativos. También se evaluó una posible manifestación dérmica de artritis reumatoide, con resultados negativos para el factor reumatoide y anticuerpos anti-péptido citrulinado. Los estudios endoscópicos altos y bajos no mostraron evidencia de afectación gastrointestinal.

Al persistir la odinofagia y la secreción orofaríngea, se realizó un estudio microbiológico que aisló Klebsiella pneumoniae, sensible a cefalosporinas y aminopenicilinas. Tras descartar otras patologías autoinmunes, se diagnosticó pénfigo vulgar basado en la evidencia microscópica de acantólisis epidérmica e infiltración de células inflamatorias. Aunque no se pudieron realizar pruebas para detectar anticuerpos contra desmogleína 3 debido a la falta de disponibilidad en el centro de salud.

Por consiguiente, se inició un tratamiento con pulsos de esteroides e inmunosupresores, específicamente metotrexato y prednisona a 1 mg/kg. De modo que se observó una adecuada respuesta y remisión progresiva de las lesiones (ver figura 3). Se indicó una reducción gradual de la corticoterapia oral, al mantener el tratamiento antibiótico debido a la infección faríngea. No obstante, no se detectaron patologías infecciosas pulmonares.

Figura 3. Lesiones en tórax de la paciente al momento del alta médica

Características clínicas iniciales del Pénfigo Vulgar

Las características clínicas iniciales del pénfigo vulgar se centran principalmente en las manifestaciones orales, donde las ampollas y erosiones dolorosas son comunes. El signo de Nikolsky juega un papel crucial en el diagnóstico, ya que su positividad indica la fragilidad epidérmica típica de esta patología. De forma que ayuda a confirmar la presencia de pénfigo vulgar cuando se observa junto con otros signos y estudios diagnósticos.

Manifestaciones orales

· Localización: las lesiones suelen comenzar en la mucosa oral, al afectar comúnmente las encías, carrillos, paladar blando, lengua y mucosa del labio.

· Tipo de lesiones: se presentan como ampollas y erosiones dolorosas que pueden dificultar la alimentación y el habla.

· Persistencia: las ampollas tienden a romperse rápidamente, al dejar áreas cruentas y ulceradas que tardan en cicatrizar.

· Sintomatología: los pacientes frecuentemente experimentan dolor oral (odinofagia) y dificultad para tragar (disfagia).

Papel del signo de Nikolsky en el diagnóstico

· Definición: el signo de Nikolsky es una maniobra diagnóstica que evalúa la fragilidad de la epidermis. Se realiza al aplicar presión lateral o fricción sobre la piel aparentemente normal.

· Resultado positivo: un signo de Nikolsky positivo se confirma si la epidermis se desprende fácilmente o se forma una ampolla bajo la fricción.

· Importancia diagnóstica: este signo es útil para detectar la actividad de la enfermedad y diferenciar el pénfigo vulgar de otras enfermedades ampollosas. Su presencia indica una pérdida de cohesión entre las células epidérmicas (acantólisis), característica del pénfigo vulgar.

· Aplicación clínica: aunque no es exclusivo del pénfigo vulgar, su positividad en combinación con las características clínicas y otros estudios (como la inmunofluorescencia directa) refuerza el diagnóstico de esta enfermedad.

Métodos diagnósticos utilizados en el pénfigo vulgar

El diagnóstico del pénfigo vulgar requiere una combinación de métodos clínicos, histológicos y serológicos para confirmar de manera precisa la enfermedad. A continuación, se analizan los métodos diagnósticos utilizados y su importancia en la confirmación del diagnóstico (tabla 1).

|

Tabla 1. Métodos diagnósticos en el pénfigo vulgar |

||||

|

Método diagnóstico |

Principio |

Procedimiento |

Resultado |

Utilidad |

|

Biopsia Cutánea |

Observación histológica de la muestra de piel afectada |

Toma de muestra de piel afectada para análisis microscópico |

Acantólisis intraepidérmica, ampollas llenas de células inflamatorias y líquido seroso. |

Confirma los cambios patológicos característicos del pénfigo vulgar, distingue de otras enfermedades. |

|

Inmunofluorescencia Directa (IFD) |

Detección de anticuerpos y complemento en la piel afectada |

Muestra de piel expuesta a anticuerpos fluorescentes |

Depósitos de IgG y, en algunos casos, complemento en la unión dermoepidérmica |

Confirma la actividad de la enfermedad, diferencia el pénfigo vulgar de otras enfermedades ampollosas |

|

Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) |

Detección de autoanticuerpos circulantes en suero. |

Mezcla de suero del paciente con sustratos de tejido epitelial normal que contienen desmogleínas. |

Indica la presencia y nivel de autoanticuerpos contra desmogleínas en el suero del paciente. |

Informa sobre la actividad y gravedad de la enfermedad, guía el tratamiento |

|

Autoanticuerpos Específicos |

Dirigidos contra desmogleínas (Dsg1 y Dsg3) |

Determinación de niveles de autoanticuerpos en IFI |

Predominancia de autoanticuerpos contra Dsg3, en menor medida contra Dsg1 |

Confirma el diagnóstico, guía el manejo del tratamiento |

Estrategias terapéuticas para el manejo del pénfigo vulgar

El manejo terapéutico del pénfigo vulgar se centra en controlar la actividad autoinmune para lograr la remisión de las lesiones y prevenir recaídas. Las estrategias terapéuticas incluyen el uso de corticosteroides y, en casos refractarios, inmunosupresores. A continuación, se detallan las estrategias terapéuticas, la comparación de diferentes dosis y esquemas de prednisona, así como los beneficios y riesgos de los inmunosupresores (tabla 2).

|

Tabla 2. Estrategias terapéuticas para el manejo del pénfigo vulgar |

||||

|

Terapia |

Descripción |

Dosificación y esquema |

Eficacia |

Consideraciones |

|

Corticosteroides |

Suprimen la respuesta inmune, al reducir la inflamación y la formación de ampollas |

Inicial: 1-2 mg/kg/día para inducción. Reducción gradual una vez alcanzada la remisión clínica |

Alta tasa de respuesta inicial |

Riesgo de efectos secundarios a largo plazo |

|

Inmunosupresores |

Suprimen selectivamente la respuesta inmune, útiles en casos refractarios o para reducir dosis de corticosteroides |

Ejemplos: Azatioprina, ciclosporina, rituximab |

Eficaces en mantener remisión y reducir dosis. |

Riesgo de supresión inmune y efectos adversos graves |

|

Comparación de dosis y esquemas de prednisona |

Dosis alta: inducción rápida pero mayor riesgo de efectos secundarios Dosis bajas: menor riesgo, pero puede requerir más tiempo para remisión completa |

Alta (1-2 mg/kg/día) vs. Baja (5-10 mg/día) |

Ajuste según severidad y respuesta del paciente |

Monitorización continua de efectos adversos. |

|

Inmunosupresores en casos refractarios |

Alternativa cuando corticosteroides no son suficientes. Beneficios en mantenimiento de remisión |

Reducción de dosis de corticosteroides y control adicional |

Necesario en casos graves y resistentes |

Riesgo de infecciones oportunistas y toxicidad |

Conjunto de proyectos para el desarrollo de tratamientos efectivos para pénfigo vulgar

Estos proyectos están diseñados para abordar diversas facetas del pénfigo vulgar, desde la mejora del diagnóstico y tratamiento hasta la educación y la investigación en nuevas terapias, con el objetivo final de mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes afectados (tabla 3).

|

Tabla 3. Programa de proyectos de investigación sobre pénfigo vulgar |

|||||||

|

No |

Proyecto |

Tiempo |

Objetivo |

Recursos |

Financiamiento |

Impacto |

Resultados |

|

P1 |

Red internacional de investigación clínica |

3 años |

Evaluar eficacia y seguridad de tratamientos emergentes |

Equipo de investigación e infraestructura de laboratorio |

Subvenciones de agencias nacionales e internacionales |

Terapias más efectivas y personalizadas |

Publicaciones científicas, guías de tratamiento actualizadas |

|

P2 |

Desarrollo de terapias personalizadas |

4 años |

Tratamientos personalizados para mejorar la respuesta clínica |

Laboratorios de formulación y expertos en farmacología |

Inversión privada, fondos de capital de riesgo y subvenciones gubernamentales |

Reducción de efectos secundarios, mejor control de la enfermedad |

Nuevas terapias aprobadas y mejor calidad de vida |

|

P3 |

Investigación de biomarcadores predictivos |

2 años |

Validar biomarcadores como herramientas diagnósticas |

Equipos de biología molecular y bases de datos genómicos. |

Fondos de investigación y colaboración con industrias farmacéuticas. |

Mejora en diagnóstico y tratamiento personalizado |

Identificación de nuevos blancos terapéuticos |

|

P4 |

Plataforma digital de colaboración científica |

1 año |

Mejorar comunicación y eficiencia en investigación |

Desarrollo de software y servidores seguros |

Subvenciones de investigación, colaboración con instituciones académicas y corporativas. |

Acelerar descubrimiento de tratamientos |

Incremento en colaboración y avances en conocimiento |

|

P5 |

Educación y sensibilización global |

2 años |

Capacitar profesionales de la salud, mejorar acceso a información |

Expertos en educación médica y diseñadores instruccionales |

Fondos educativos, patrocinios corporativos y donaciones de fundaciones de salud |

Mejor diagnóstico, reducción del tiempo hasta tratamiento |

Aumento en conocimiento entre profesionales y pacientes |

Una vez definido los proyectos, se propone a definir los criterios de evaluación, de modo que se asigne un código y se defina si es un criterio a maximizar o minimizar. Los criterios a maximizar son aquellos en los que un mayor valor indica un mejor desempeño, mientras que los criterios a minimizar son aquellos en los que un menor valor indica un mejor desempeño (tabla 4).

|

Tabla 4. Criterios de medición |

|||

|

Código |

Criterio de medición |

Descripción |

Maximizar/Minimizar |

|

C1 |

Calidad de los resultados |

Relevancia y validez de los resultados obtenidos |

Maximizar |

|

C2 |

Impacto en la comunidad científica |

Influencia en las prácticas clínicas y científicas |

Maximizar |

|

C3 |

Eficiencia del uso de recursos |

Optimización de los recursos asignados |

Maximizar |

|

C4 |

Mejora en la calidad de vida de los pacientes |

Efecto directo en la salud y bienestar de los pacientes |

Maximizar |

|

C5 |

Colaboración y participación internacional |

Nivel de cooperación internacional |

Maximizar |

La evaluación de proyectos de investigación en salud es crucial para asignar recursos de manera eficiente y maximizar su impacto. Este proceso considera múltiples criterios como la calidad de los resultados, el impacto en la comunidad científica, la eficiencia del uso de recursos, la colaboración internacional y la mejora en la calidad de vida de los pacientes. En contraste, el método CRITIC ofrece una alternativa objetiva basada en la correlación entre criterios, al mejorar la precisión y confiabilidad en la asignación de pesos. Por consiguiente, se procede a la ponderación y obtención de los pesos de cada criterio mediante una escala de importancia de 0 a 100 (modelación desde la tabla 5 a la 9).

|

Tabla 5. Matriz de decisión |

|||||

|

Proyectos / Criterios |

C1 |

C2 |

C3 |

C4 |

C5 |

|

P1 |

90 |

75 |

80 |

95 |

85 |

|

P2 |

85 |

70 |

75 |

90 |

60 |

|

P3 |

80 |

65 |

85 |

85 |

75 |

|

P4 |

95 |

80 |

70 |

95 |

90 |

|

P5 |

75 |

35 |

65 |

85 |

35 |

|

Xmax |

95 |

80 |

85 |

95 |

90 |

|

Xmin |

75 |

35 |

65 |

85 |

35 |

|

Tabla 6. Normalizar por el rango los valores de cada uno de los criterios |

|||||

|

Proyectos / Criterios |

C1 |

C2 |

C3 |

C4 |

C5 |

|

P1 |

0,75 |

0,89 |

0,75 |

1,00 |

0,91 |

|

P2 |

0,50 |

0,78 |

0,50 |

0,50 |

0,45 |

|

P3 |

0,25 |

0,67 |

1,00 |

0,00 |

0,73 |

|

P4 |

1,00 |

1,00 |

0,25 |

1,00 |

1,00 |

|

P5 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

Tabla 7. Calcular la desviación estándar de cada criterio |

|||||

|

Proyectos |

C1 |

C2 |

C3 |

C4 |

C5 |

|

P1 |

0,06 |

0,05 |

0,06 |

0,25 |

0,08 |

|

P2 |

0,00 |

0,01 |

0,00 |

0,00 |

0,03 |

|

P3 |

0,06 |

0,00 |

0,25 |

0,25 |

0,01 |

|

P4 |

0,25 |

0,11 |

0,06 |

0,25 |

0,15 |

|

P5 |

0,25 |

0,44 |

0,25 |

0,25 |

0,38 |

|

Total |

0,63 |

0,62 |

0,63 |

1,00 |

0,65 |

|

σj |

0,156 |

0,154 |

0,156 |

0,250 |

0,163 |

|

Tabla 8. Calcular la correlación entre cada par de criterios |

|||||

|

Criterios |

C1 |

C2 |

C3 |

C4 |

C5 |

|

P1 |

1,000 |

0,894 |

0,100 |

0,949 |

0,855 |

|

P2 |

0,894 |

1,000 |

0,492 |

0,778 |

0,924 |

|

P3 |

0,100 |

0,492 |

1,000 |

0,000 |

0,534 |

|

P4 |

0,949 |

0,778 |

0,000 |

1,000 |

0,732 |

|

P5 |

0,855 |

0,924 |

0,534 |

0,732 |

1,000 |

|

Tabla 9. Matriz de correlaciones, desviaciones estándar y ponderaciones de cada criterio |

|||||||

|

Criterios |

C1 |

C2 |

C3 |

C4 |

C5 |

Wj |

Wj´ |

|

σj |

0,156 |

0,154 |

0,156 |

0,250 |

0,163 |

|

|

|

Total |

1,202 |

0,912 |

2,874 |

1,541 |

0,954 |

1,318 |

|

|

C1 |

0,000 |

0,106 |

0,900 |

0,051 |

0,145 |

0,188 |

0,14 |

|

C2 |

0,106 |

0,000 |

0,508 |

0,222 |

0,076 |

0,141 |

0,11 |

|

C3 |

0,900 |

0,508 |

0,000 |

1,000 |

0,466 |

0,449 |

0,34 |

|

C4 |

0,051 |

0,222 |

1,000 |

0,000 |

0,268 |

0,385 |

0,29 |

|

C5 |

0,145 |

0,076 |

0,466 |

0,268 |

0,000 |

0,155 |

0,12 |

En los resultados obtenidos de la modelación, se puede observar que los criterios eficiencia del uso de recursos y la mejora en la calidad de vida de los pacientes poseen el mayor peso de importancia. De modo que constituyen los criterios preponderantes a analizar en la toma de selección de un proyecto según jerarquía y el orden de implementación. Por consiguiente, se procede a la evaluación del método MOORA para determinar la jerarquía de cada proyecto, a partir de los criterios previamente mencionados (tabla 10 a la 13).

|

Tabla 10. Matriz de decisión final |

|||||

|

Criterios |

C1 |

C2 |

C3 |

C4 |

C5 |

|

Proyectos |

Max |

Max |

Max |

Max |

Max |

|

P1 |

90 |

75 |

80 |

95 |

85 |

|

P2 |

85 |

70 |

75 |

90 |

80 |

|

P3 |

80 |

65 |

85 |

85 |

75 |

|

P4 |

95 |

80 |

70 |

95 |

90 |

|

P5 |

75 |

60 |

65 |

85 |

70 |

|

Suma de cuadrados |

36,375 |

24,750 |

28,375 |

40,600 |

32,250 |

|

Raíz de cuadrados |

190,72 |

157,32 |

168,45 |

201,49 |

179,58 |

|

Tabla 11. Matriz normalizada |

|||||

|

Criterios |

C1 |

C2 |

C3 |

C4 |

C5 |

|

Proyectos |

Max |

Max |

Max |

Max |

Max |

|

P1 |

0,472 |

0,477 |

0,475 |

0,471 |

0,473 |

|

P2 |

0,446 |

0,445 |

0,445 |

0,447 |

0,445 |

|

P3 |

0,419 |

0,413 |

0,505 |

0,422 |

0,418 |

|

P4 |

0,498 |

0,509 |

0,416 |

0,471 |

0,501 |

|

P5 |

0,393 |

0,381 |

0,386 |

0,422 |

0,390 |

|

Wj´ |

0,140 |

0,110 |

0,340 |

0,290 |

0,120 |

|

Tabla 12. Matriz normalizada y ponderada |

|||||

|

Criterios |

C1 |

C2 |

C3 |

C4 |

C5 |

|

Proyectos |

Min |

Max |

Max |

Max |

Max |

|

P1 |

0,066 |

0,052 |

0,162 |

0,137 |

0,057 |

|

P2 |

0,062 |

0,049 |

0,151 |

0,130 |

0,053 |

|

P3 |

0,059 |

0,045 |

0,172 |

0,122 |

0,050 |

|

P4 |

0,070 |

0,056 |

0,141 |

0,137 |

0,060 |

|

P5 |

0,055 |

0,042 |

0,131 |

0,122 |

0,047 |

|

rj |

Min |

Max |

Max |

Max |

Max |

|

Tabla 13. Evaluación de cada alternativa por distancia a punto de referencia |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

Max |

Orden |

|

P1 |

0,004 |

0,004 |

0,010 |

0,000 |

0,003 |

0,010 |

1 |

|

P2 |

0,008 |

0,007 |

0,021 |

0,007 |

0,007 |

0,021 |

3 |

|

P3 |

0,011 |

0,011 |

0,000 |

0,015 |

0,010 |

0,015 |

2 |

|

P4 |

0,000 |

0,000 |

0,031 |

0,000 |

0,000 |

0,031 |

4 |

|

P5 |

0,015 |

0,014 |

0,041 |

0,015 |

0,013 |

0,041 |

5 |

El análisis multicriterio del método MOORA define la siguiente jerarquía

· Red internacional de investigación clínica al poseer mayor impacto en pacientes y colaboración global, al acelerar la evaluación de nuevos tratamientos.

· Investigación de biomarcadores predictivos esencial para personalizar tratamientos, al mejorar la precisión diagnóstica y predicción de respuesta, aunque con desafíos técnicos y de financiamiento.

· Desarrollo de terapias personalizadas que promete mejorar el manejo del pénfigo vulgar con tratamientos basados en perfiles genéticos, a pesar de los altos costos y desafíos técnicos.

· Plataforma digital de colaboración científica que facilita la colaboración y el intercambio de datos, al acelerar el descubrimiento de tratamientos, aunque con menor impacto directo en la salud del paciente.

· Educación y sensibilización global que mejora el diagnóstico temprano y la gestión de la enfermedad a través de la educación, con un impacto más indirecto pero crucial.

DISCUSIÓN

El estudio detalló el caso de una paciente de 43 años con síntomas clínicos característicos de pénfigo vulgar, al incluir lesiones mucocutáneas extensas y signo de Nikolsky positivo. Tras un diagnóstico inicial desafiante debido a la presentación atípica y la falta de anticuerpos específicos disponibles, se implementó un tratamiento combinado de pulsos de esteroides e inmunosupresores. De modo que resulta en una respuesta clínica favorable y remisión progresiva de las lesiones. Los análisis microbiológicos identificaron una infección concomitante por Klebsiella pneumoniae, gestionada con antibióticos específicos, lo cual subraya la importancia de abordar múltiples aspectos patológicos en el manejo del pénfigo vulgar.

Además, se evaluaron exhaustivamente métodos diagnósticos clave como la biopsia cutánea y la inmunofluorescencia directa, confirmándose la acantólisis epidérmica característica y la presencia de autoanticuerpos en la piel afectada, respectivamente. Estos hallazgos apoyan la precisión del diagnóstico clínico y la efectividad de las estrategias terapéuticas empleadas. De forma que destacan la relevancia de técnicas avanzadas en el manejo de enfermedades autoinmunes complejas como el pénfigo vulgar.

Finalmente, la evaluación mediante el método MOORA y la aplicación de CRITIC para la selección de proyectos de investigación demostró que la red internacional de investigación clínica y la investigación de biomarcadores predictivos poseen el potencial más alto. Incluso impacta positivamente en la comunidad científica y en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Estos resultados subrayan la necesidad de invertir en investigación multidisciplinaria y colaborativa para avanzar en el tratamiento y manejo de enfermedades raras y complejas como el pénfigo vulgar.

Los resultados reflejan los desafíos y avances significativos en el manejo del pénfigo vulgar, una enfermedad autoinmune que presenta variabilidad clínica y diagnóstica. La respuesta terapéutica observada en nuestra paciente, se caracteriza por una remisión progresiva de las lesiones mucocutáneas. Por otra parte, tras la administración de corticosteroides e inmunosupresores, resalta la eficacia de esta combinación terapéutica en casos moderados a severos de la enfermedad.

La identificación de Klebsiella pneumoniae como un patógeno concomitante, sensible a ciertos antibióticos, subraya la importancia de considerar infecciones secundarias en pacientes inmunocomprometidos. Este hallazgo clínico refuerza la necesidad de un enfoque integrado y multidisciplinario en el manejo del pénfigo vulgar. Además, tanto los tratamientos inmunosupresores como los antimicrobianos juegan roles complementarios en la recuperación del paciente.

La aplicación de métodos diagnósticos avanzados como la biopsia cutánea y la inmunofluorescencia directa fue crucial para confirmar el diagnóstico y guiar el tratamiento. Estas técnicas proporcionaron evidencia objetiva de la acantólisis epidérmica y la presencia de autoanticuerpos específicos, al validar así la precisión del enfoque clínico adoptado. Sin embargo, se reconoce la limitación en la disponibilidad de pruebas específicas, como los anticuerpos contra desmogleína 3, que pueden afectar la rapidez y precisión del diagnóstico inicial.

CONCLUSIONES

La investigación subraya la complejidad diagnóstica del pénfigo vulgar y la relevancia del signo de Nikolsky como marcador clínico crucial. Un diagnóstico rápido y preciso es fundamental para iniciar un tratamiento adecuado y mejorar el pronóstico del paciente. Este hallazgo destaca la necesidad de mejorar los métodos diagnósticos disponibles y desarrollar nuevas herramientas para una detección más efectiva desde las etapas iniciales de la enfermedad.

Los resultados reflejan el impacto positivo de las terapias personalizadas en el tratamiento del pénfigo vulgar, al utilizar corticosteroides e inmunosupresores con esquemas ajustados a las características individuales de los pacientes. Este enfoque no solo mejora la respuesta clínica, sino que también reduce los efectos adversos asociados con tratamientos convencionales de dosis estándar. Este avance subraya la importancia de la medicina personalizada en enfermedades autoinmunes complejas como el pénfigo vulgar.

La investigación subraya la exploración de nuevos biomarcadores y terapias innovadoras para optimizar el manejo del pénfigo vulgar. Además, destaca la importancia de la educación médica continua para mejorar el reconocimiento de la enfermedad y la implementación de tratamientos actualizados en la práctica clínica. Futuras investigaciones deben centrarse en identificar nuevas dianas terapéuticas y mejorar la accesibilidad a tratamientos avanzados. Así como la búsqueda y la reducción de la carga de enfermedad, donde se mejore la calidad de vida de los pacientes afectados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bernales Salinas A, Neves Jiménez E, Fuenzalida Cruz H, Pereira Rudolph F. Pénfigo vulgar. Piel. 2024;39(5):279-88.

2. Carvajal Aguilera D, Fernández Moraga J, Valenzuela Ahumada F, Morales Huber C, Fernández Moraga A. Enfermedades ampollares autoinmunes: caracterización clínica, respuesta terapéutica y mortalidad en un centro universitario de Chile. Piel. 2020;35(1):10-5.

3. Huda S, Chau B, Chen C, Somal H, Chowdhury N, Cirillo N. Caspase Inhibition as a Possible Therapeutic Strategy for Pemphigus Vulgaris: A Systematic Review of Current Evidence. Biology. 2022;11(2):314.

4. Kaur B, Kerbrat J, Kho J, Kaler M, Kanatsios S, Cirillo N. Mechanism‐based therapeutic targets of pemphigus vulgaris: A scoping review of pathogenic molecular pathways. Experimental Dermatology. 2021;31(2):154-71.

5. Olmos-Alpiste F, Curto-Barredo L, Pujol RM. Experiencia con rituximab en el tratamiento de las enfermedades ampollares autoinmunes. Piel. 2020;35(1):16-21.

6. Kridin K, Patel PM, Jones VA, Cordova A, Amber KT. IgA pemphigus: A systematic review. Journal of the American Academy of Dermatology. 2020;82(6):1386-92.

7. Warshavsky K, Zeeli T, Mekiten O, Sprecher E, Silverman BG, Barzilai A, et al. Coexistence of malignancies in pemphigus vulgaris. Immunologic Research. 2023;71(5):743-8.

8. Ollero Domenche L, del Valle Sánchez ME, Abecia Martínez EI, Hörndler Argárate C. Esofagitis disecante superficial: dos casos de una misma entidad poco frecuente. Revista Española de Patología. 2024;57(2):133-6.

9. Dauendorffer JN. Diagnóstico y tratamiento de las balanitis. EMC - Urología. 2023;55(3):1-14.

10. Tramullas J. Temas y métodos de investigación en Ciencia de la Información, 2000-2019. Revisión bibliográfica. El profesional de la información. 2020;29(4):2-6.

11. Rani P, Mishra AR, Krishankumar R, Ravichandran KS, Kar S. Multi-criteria food waste treatment method selection using single-valued neutrosophic-CRITIC-MULTIMOORA framework. Applied Soft Computing. 2021;111(November):3-8.

12. Velasco ANC, Fiallos JNC, Caiza CIQ, Collaguazo EFG. Optimización de la compensación reactiva en sistemas eléctricos por el método CRITIC. Ciencia Digital. 2023;7(2):64-81.

13. Hasan Hakan B, İsmail T. Investigation of offshore wind characteristics for the northwest of Türkiye region by using multi-criteria decision-making method (MOORA). Results in engineering. 2022;16(December):100757.

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Edwin Marcelo Miranda Solis, Arellano Oleas Yesenia Esthefania, Jessica Lisbeth Vallejo Bayas.

Curación de datos: Edwin Marcelo Miranda Solis, Arellano Oleas Yesenia Esthefania, Jessica Lisbeth Vallejo Bayas.

Análisis formal: Edwin Marcelo Miranda Solis, Arellano Oleas Yesenia Esthefania, Jessica Lisbeth Vallejo Bayas.

Adquisición de fondos: Edwin Marcelo Miranda Solis, Arellano Oleas Yesenia Esthefania, Jessica Lisbeth Vallejo Bayas.

Investigación: Edwin Marcelo Miranda Solis, Arellano Oleas Yesenia Esthefania, Jessica Lisbeth Vallejo Bayas.

Metodología: Edwin Marcelo Miranda Solis, Arellano Oleas Yesenia Esthefania, Jessica Lisbeth Vallejo Bayas.

Administración del proyecto: Edwin Marcelo Miranda Solis, Arellano Oleas Yesenia Esthefania, Jessica Lisbeth Vallejo Bayas.

Recursos: Edwin Marcelo Miranda Solis, Arellano Oleas Yesenia Esthefania, Jessica Lisbeth Vallejo Bayas.

Software: Edwin Marcelo Miranda Solis, Arellano Oleas Yesenia Esthefania, Jessica Lisbeth Vallejo Bayas.

Supervisión: Edwin Marcelo Miranda Solis, Arellano Oleas Yesenia Esthefania, Jessica Lisbeth Vallejo Bayas.

Validación: Edwin Marcelo Miranda Solis, Arellano Oleas Yesenia Esthefania, Jessica Lisbeth Vallejo Bayas.

Visualización: Edwin Marcelo Miranda Solis, Arellano Oleas Yesenia Esthefania, Jessica Lisbeth Vallejo Bayas.

Redacción – borrador original: Edwin Marcelo Miranda Solis, Arellano Oleas Yesenia Esthefania, Jessica Lisbeth Vallejo Bayas.

Redacción – revisión y edición: Edwin Marcelo Miranda Solis, Arellano Oleas Yesenia Esthefania, Jessica Lisbeth Vallejo Bayas.